Chamonix ? D’où vient ton nom ?

Quelle est donc l’étymologie du nom Chamonix ?

Cette question a déjà fait couler beaucoup d’encre, et chaque pheilologue apporte son interprétation. Libre à chacun de choisir son explication parmi les nombreuses propositions !

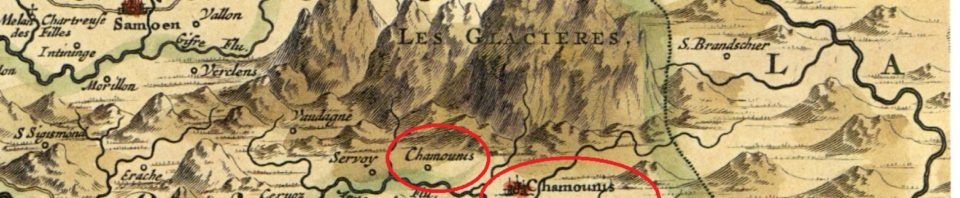

Le sujet est d’autant plus complexe que Chamonix a traversé l’histoire avec des orthographes différentes : Chamonio (1225), Chammonis(1229), Chamunix(1289), Chamony(1399), Chamouny(1581), Chamony(1652), Chamounis (1682).

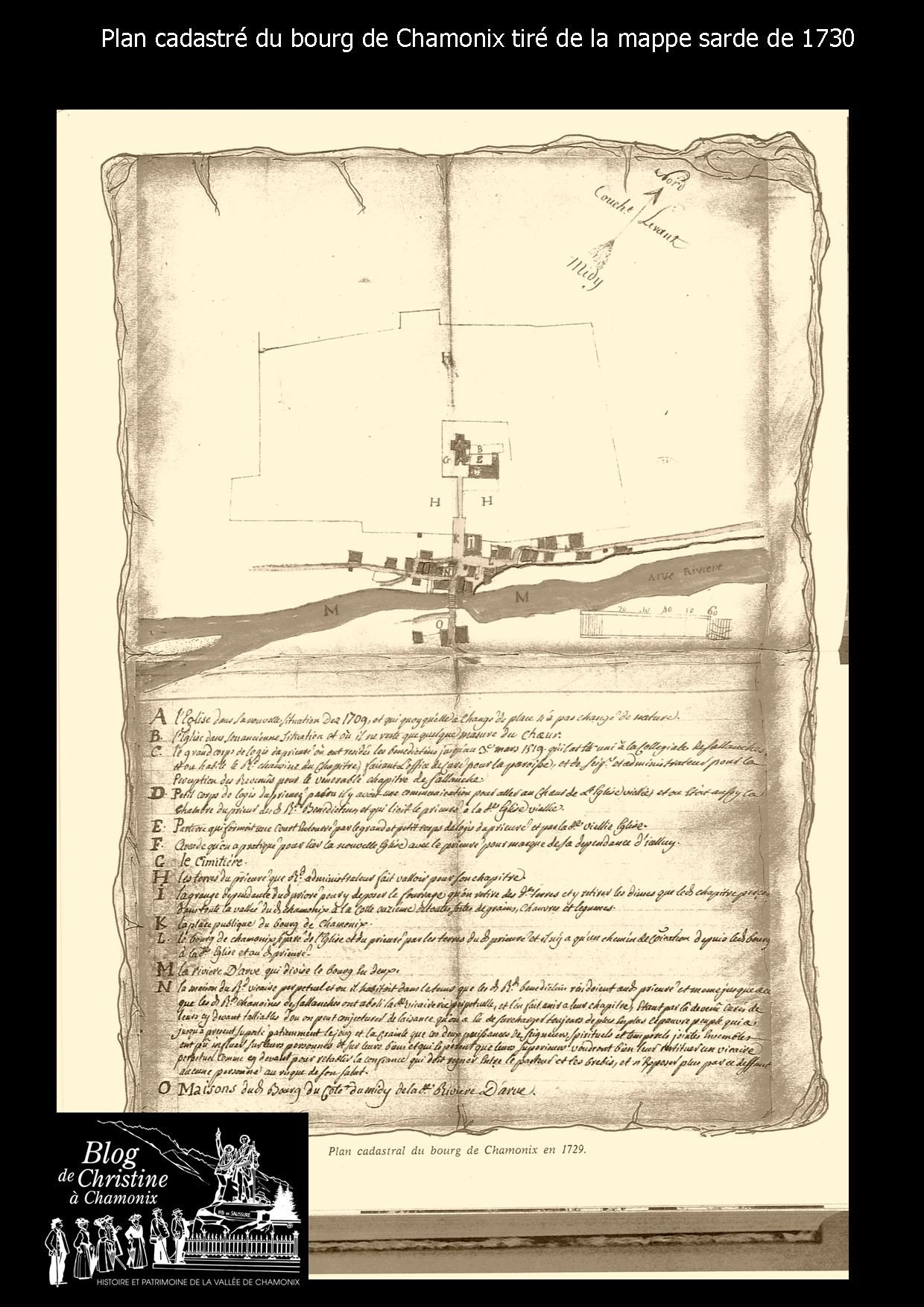

Le prieuré de la vallée de Chamonix prend définitivement son nom de «Chamonix» en 1793, sous la révolution française. Avant on ne parlait que du prieuré de la vallée de Chamonix.

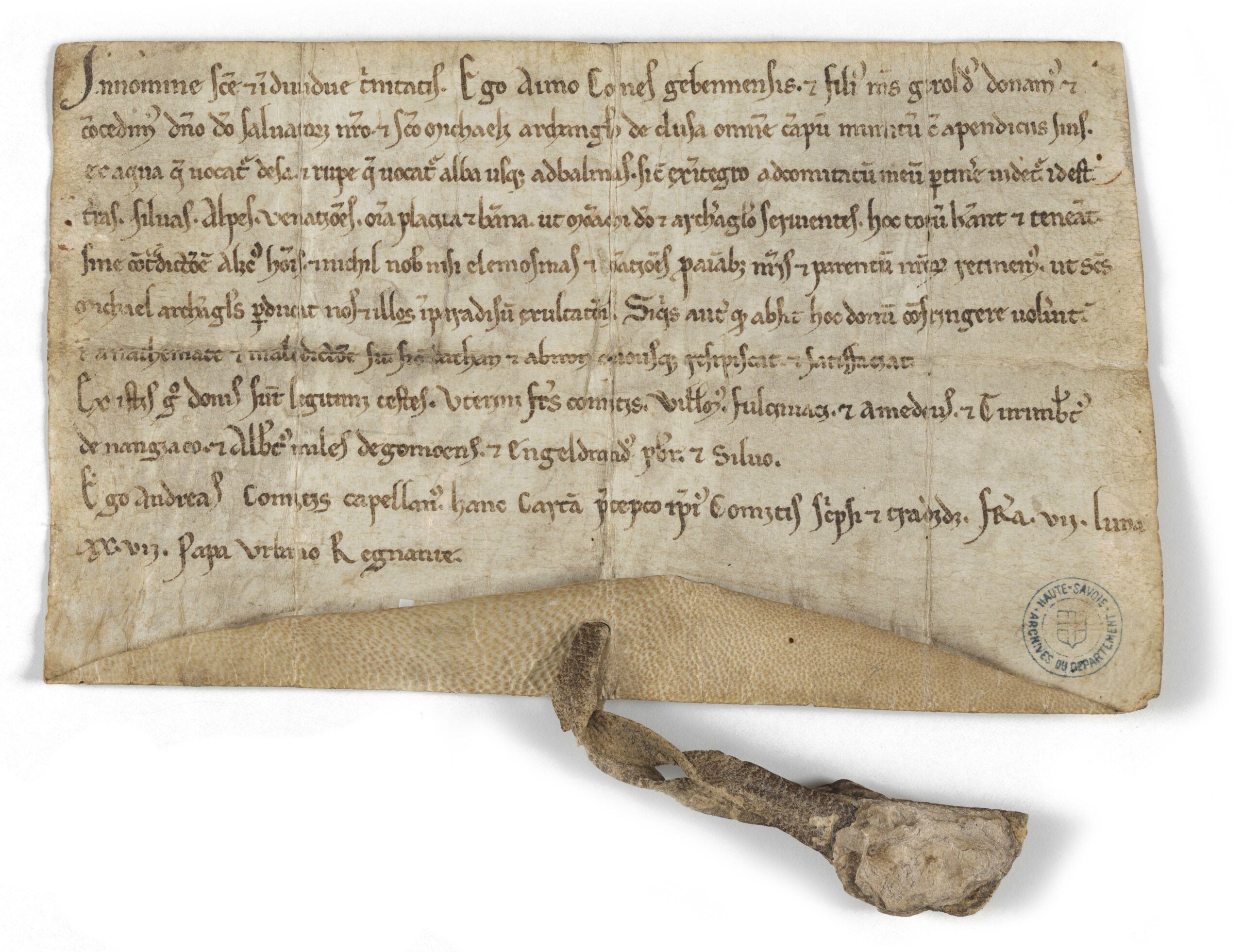

Le premier document historique datant de 1091 parle, à propos de Chamonix, d’un « campus munitum », terme latin qui signifie « champ clos », ou « fortifié », avec une connotation militaire. Origine romaine? certainement pas ! Médiévale bien sûr, le latin étant la langue utilisée pour tous documents officiels.

⇒ D’après Roland Boyer (« le nom des lieux de la région du Mont Blanc »), le campus munitus couvre toute la vallée de Chamonix .

Il est vrai que, encore de nos jours, cette interprétation est la plus couramment admise. Cependant l’étymologie a fait des progrès et il est intéressant de rechercher les diverses autres versions.

⇒ Selon Mr Charles Durier, la racine « chamon » signifierait « friche » en vieux français ; le mot aurait été alors latinisé en « chamoniagum » , idée d’ailleurs retenue par Mr Jean Yves Mariotte (historien) et par Mr Charles Vallot.

⇒ Mr Charles Marteaux, étymologiste reconnu, voit deux origines possibles (dictionnaire étymologique de lieux en France édition 1911) :

1 – soit une latinisation de «camon » qui désignait un genre de pré, peut être sur une hauteur.

2 – Soit une racine ligure où « Cam », « Cham », « Char », « cha » auraient été utilisés pour désigner un site de montagne, « une élévation », « une hauteur arrondie » .(on pourrait trouver la même racine dans le nom de Chamole dans le Jura, dans Chamoux ou Chamousset en Savoie).

⇒ Le philologue breton François Falc’hun nous apprend qu’en Bretagne, montagne se dit « menez » et que ce terme vient du vieux breton « monid » que l’on prononce « moniz »… Intéressant, non? Quant à « Cha » en breton il signifierait tête !

Donc nous pourrions envisager une racine celtique ou Chamonix voudrait dire « la tête de la montagne »

⇒Par ailleurs, en patois, Chamonix s’écrit « Cam(u)ni ». On peut éventuellement retenir « Cam » (qui est de racine ligure) comme élévation et « ni » (qui serait de racine latine) comme neige, Chamonix ne voudrait il pas dire « l’élévation de neige » ?

⇒ D’autres hypothèses plus fantaisistes ont été proposées : « le plan au moulin » (cha molinum) ou le « champ du meunier » (Jules Payot), voire même selon Victor Hugo le « champ des chamois »…

ll y a un autre « Chamonix », logé dans une boucle de la rive gauche de l’Arve (tout près de Cluses), dominé par de hautes falaises. Lorsque l’on regarde attentivement l’emplacement de ce hameau, il est évident qu’il y a là aussi « un commencement de la montagne » (selon Paul Guichonnet).

Le nom de « Chamonix » a été donné à une propriété (rurale) de la commune de Dieulefit à la fin du XIXe siècle. Un membre de la famille Noyer (bourgeoisie aisée), devenu maire, était un adepte de l’alpinisme. C’est en raison de sa passion pour ce sport qu’il a donné le nom de Chamonix à sa propriété dieulefitoise (elle comprenait des terres et des bâtiments).

La propriété a été vendue par la famille Noyer à la fin du siècle dernier à une association qui y a construit un centre hospitalier de pointe, Dieulefit Santé. Le nom de « Chamonix » a été conservé.