Une magnifique restauration que celle de l’église saint Loup à Servoz

La plus ancienne église baroque de la vallée de Chamonix

PETIT RESUME HISTORIQUE

.L’église actuelle, bien que remontant à 1537, a été principalement construite entre 1694 et 1697, et consacrée en 1702. Les bâtisseurs de l’époque ont manifestement utilisé des éléments de l’église antérieure, comme en témoigne la date de 1537 inscrite au-dessus de la porte latérale. Cette église a conservé son aspect d’origine, avec une façade élégante typique des églises baroques du XVIIIe siècle. Elle dispose d’un porche abritant la porte d’entrée, dont les vantaux, bien qu’endommagés pendant la période révolutionnaire, sont un magnifique travail d’ébénisterie. On y retrouve saint Loup, patron de la paroisse, représenté en tenue d’évêque, écrasant un petit dragon. Le décor intérieur, démantelé pendant la frénésie révolutionnaire, avait été restauré avec un nouveau décor en 1838 pour le maître-autel et en 1842 pour les deux autels latéraux. Le clocher, édifié en 1746 mais détruit pendant la Révolution, a été reconstruit en 1854. »

UNE RESTAURATION REUSSIE

Cet article a pu être réalisé grâce à Alain Salvetti aidé d’André Dersbourg pour les informations concernant l’histoire et les travaux

TOUT D’ABORD : Rénovation des murs et de la voûte

Avec le temps, l’église avait subi bien des dégâts. Effectivement, au début des années 60, les murs avaient été recrépis de ciment, ce qui avait été à l’origine de fortes remontées d’humidité le long des murs. Il a donc fallu décrépir et refaire entièrement les murs à la chaux. Ceux-ci et la voûte ont ensuite reçu un badigeon à la chaux teintée ce qui donne à l’ensemble de l’église une atmosphère douce et chaleureuse.

BELLE RESTAURATION DES DECORS MURAUX et DES CROIX DE CONSECRATION

Régulièrement, au cours des siècles passés, l’habitude était de repasser des couches de badigeon ou l’on repeignait les croix de consécration. Il a fallu le travail méticuleux et précis de Thierry Vitaloni et Marie Françoise Peillex , artisans professionnels, qui, avec patience, ont retrouvé, grâce à leur scalpel et aussi à leur savoir-faire, les diverses couches de badigeon ainsi que les nouvelles croix.

UNE PREMIERE GRANDE SURPRISE L’ARC TRIOMPHAL

Pour l’arc triomphal, ce fut une autre belle surprise. Celui ci avec le temps avait été fissuré en de nombreux endroits, souvent repris grossièrement, il donnait peu d’espoir de trouver des éléments intéressants. En réalité, sous les diverses couches, les restaurateurs ont découvert au centre une couronne ducale tréflée et de part et d’autre, un rideau, typiquement baroque, se séparant en deux et tenu par des motifs floraux.

Une SECONDE BELLE SURPRISE : LE MAITRE AUTEL ET LES RETABLES LATERAUX

Il en a fallu de la patience pour le restaurateur Antoine Buisson aidé de Thomas qui, avec leur scalpel, des cotons-tiges et des solvants, ont retrouvé, sous des couches de crasse, de suie, de bougies, de bronzine, de gomme, de laque et de peinture, les couches d’origine. Et fait incroyable le maître autel s’est révélé être en très bon état et d’une grande beauté. Juste quelques petites reprises ont été nécessaires. Les restaurateurs ont seulement réparé les emmarchements des trois autels en raison des changements de niveaux et consolidé les autels latéraux fortement endommagés par l’humidité.

Lors de ces travaux, ils ont découvert la signature, le nom et le lieu d’origine (Campertogno dans le Val Sesia, Italie) datés de 1845. Après des recherches, l’arrière-arrière-petit-fils du signataire nous a fait parvenir la photo d’un tableau le représentant : la boucle était bouclée.

Mobilier et porte d’entrée

Les bancs en frêne-olivier sont l’œuvre d’un artisan local , Alexis Trappier, ainsi que tout le mobilier neuf du chœur. La porte d’entrée classée a subi une bonne révision, remise en état d’origine et retraitée.

LES QUATORZE STATIONS DU CHEMIN DE CROIX

Les quatorze stations du Chemin de Croix sont figurées symboliquement sur des panneaux en bois sculpté (peuplier), de dimensions 45 x 32 et dorés à la feuille. Réalisés par Monsieur Philippe KAEPPELEN en 1961, sous l’égide de l’abbé Jean MOREL curé de la paroisse. C’est un artiste plasticien français, sculpteur, peintre, d’art liturgique et d’art profane.

VITRAUX :

Les vitraux avaient déjà été refait dans les années 1970 avec l’idée de laisser passer le maximum de lumière . En 1993 l’atelier Delbecque-Poget de Saint Baldoph en Savoie a réalisé la verrière ovale située sur la tribune représentant les 4 évangélistes avec leur animal emblématique

On ne peu que se réjouir de la réussite de cette restauration qui, certes, a pris du temps , mais qui redonne vie à cette église baroque de saint Loup

———————————————————-

Merci à Chantal Forte l’instigatrice de ces travaux qui m’a gentiment invitée à découvrir les phases des travaux mais aussi à Alain Salvetti qui m’a donné les informations concernant les travaux

Sources : -Rénovation des parements intérieurs de l’Eglise de Servoz (G. Emond – L’Eglise de Servoz (Jean Pérot) 1999

Photos : Pascal Tournaire

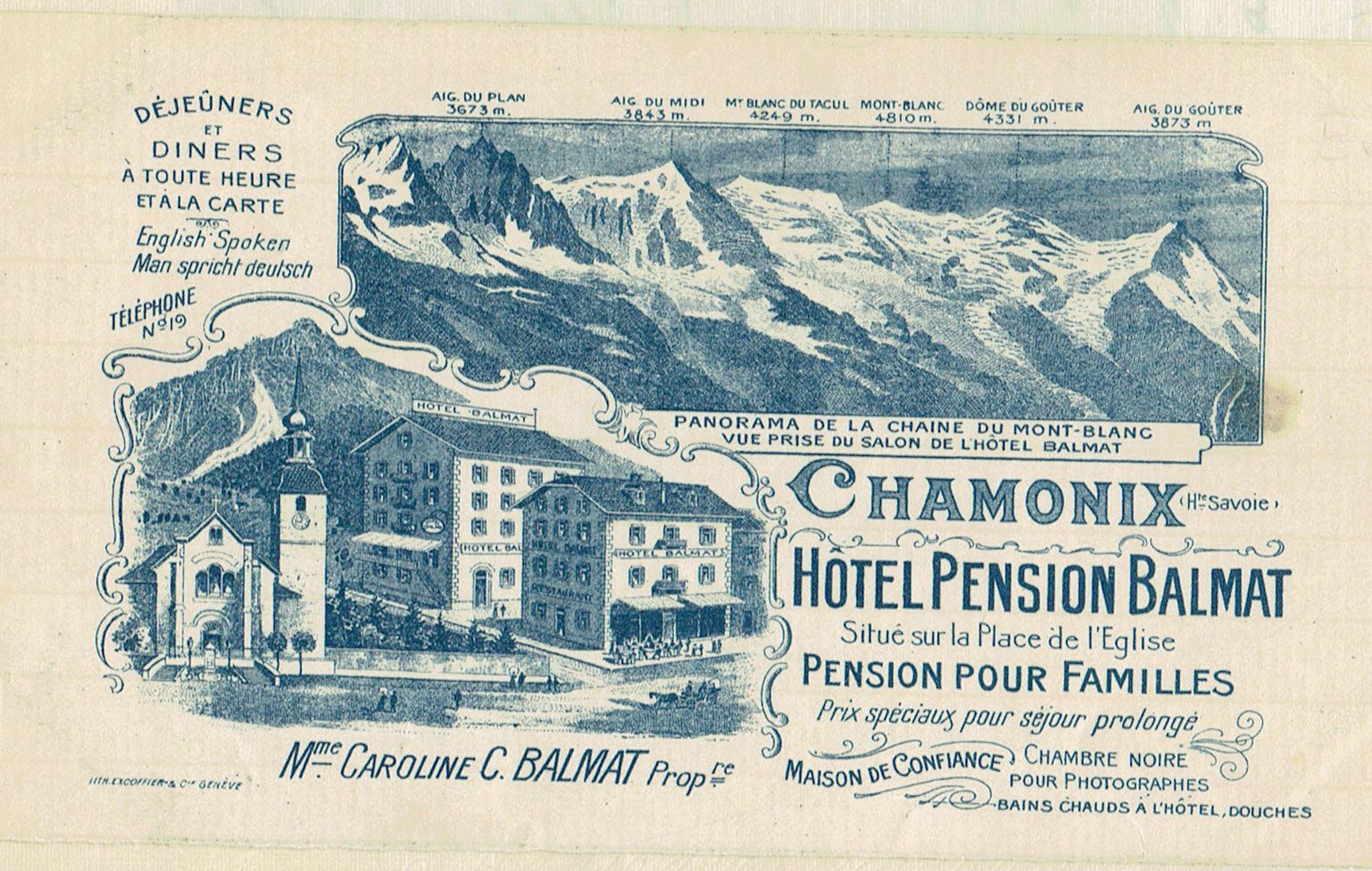

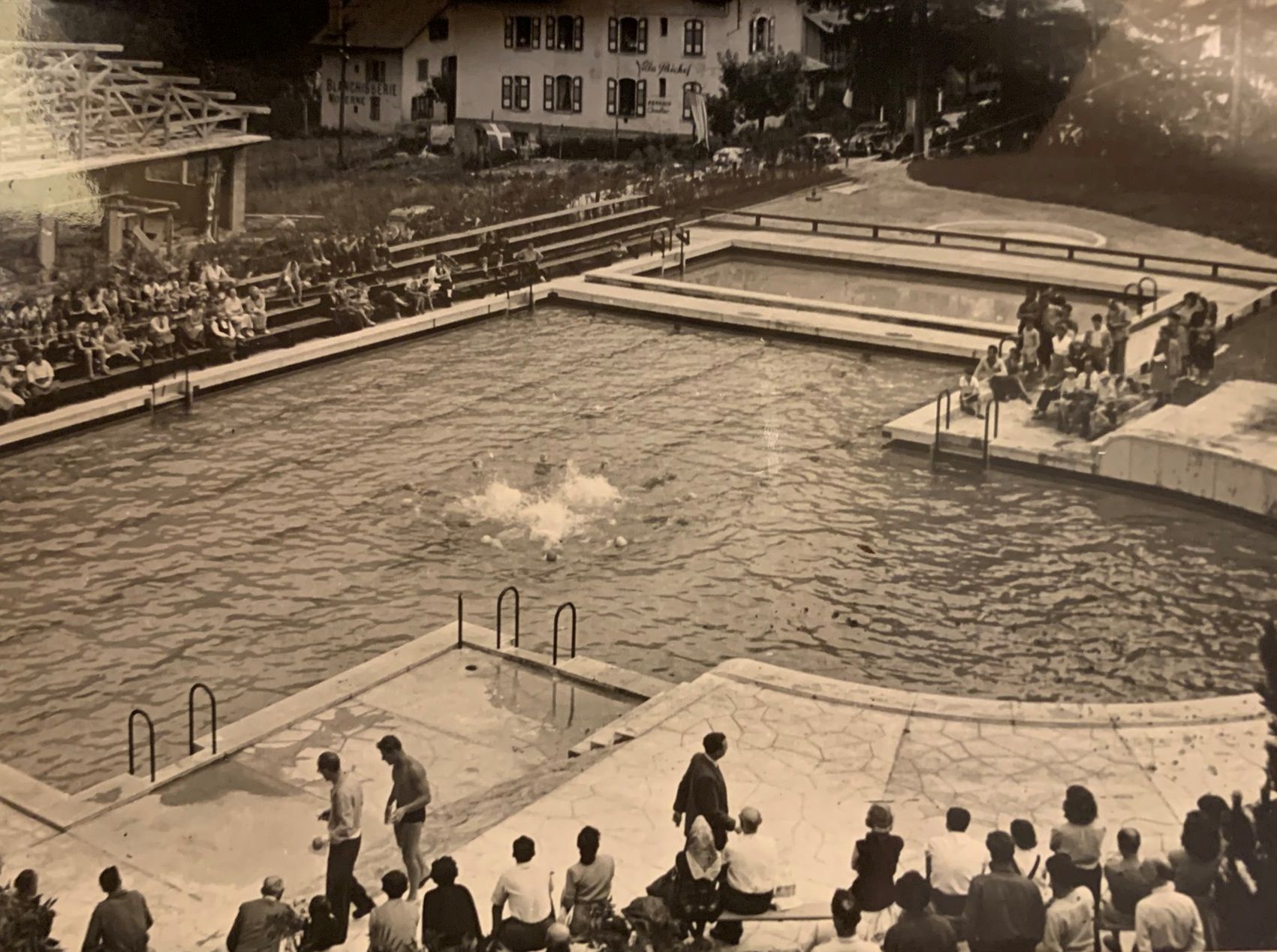

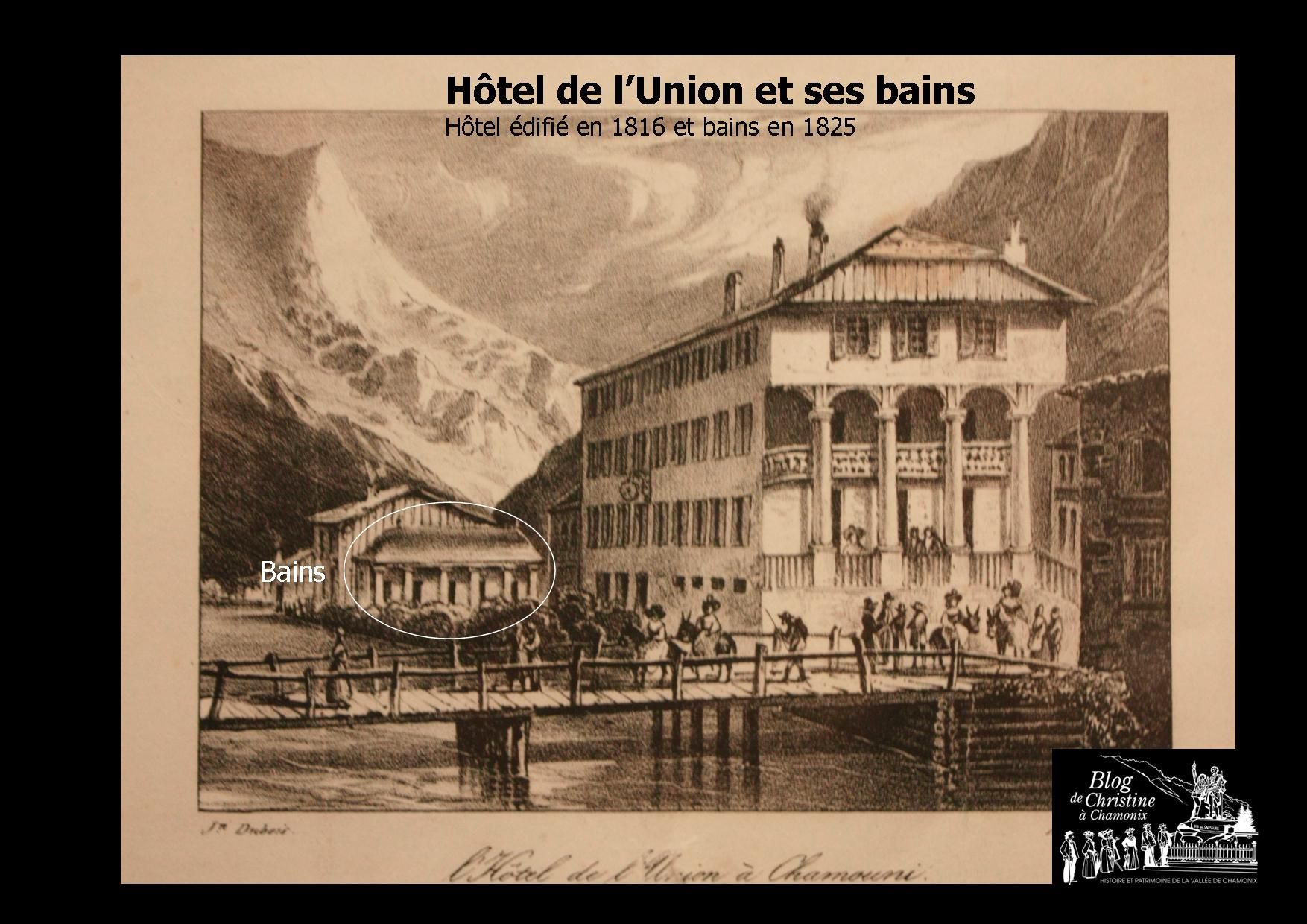

« nec plus ultra » du confort et des soins de propreté de l’époque. On vante l’idée d’une « station climatérique », c’est-à-dire une station saine, en contact direct avec la nature, où l’homme peut s’épanouir en toute tranquillité sans miasmes. « Chamonix est la station climatérique la plus fraîche et la plus salubre de toutes les stations estivales et alpestres » peut-on lire sur les affiches publicitaires. De nombreux médecins y vont de leurs recommandations sur la qualité de l’air à Chamonix. La « Société des hôtels réunis » envisage en 1890 de créer une station thermale aux Mouilles avec un hôtel de 300 chambres disposant de bains d’eau sulfureuse et bains de lait ! Ce projet ne voit pas le jour, mais en 1905, à côte du Casino nouvellement construit (piscine actuelle), est aménagé un établissement d’hydrothérapie à l’eau d’Arve selon le procédé de Mr Kneipp qui préconisait des bains d’eau froide pour stimuler les organismes défaillants.

« nec plus ultra » du confort et des soins de propreté de l’époque. On vante l’idée d’une « station climatérique », c’est-à-dire une station saine, en contact direct avec la nature, où l’homme peut s’épanouir en toute tranquillité sans miasmes. « Chamonix est la station climatérique la plus fraîche et la plus salubre de toutes les stations estivales et alpestres » peut-on lire sur les affiches publicitaires. De nombreux médecins y vont de leurs recommandations sur la qualité de l’air à Chamonix. La « Société des hôtels réunis » envisage en 1890 de créer une station thermale aux Mouilles avec un hôtel de 300 chambres disposant de bains d’eau sulfureuse et bains de lait ! Ce projet ne voit pas le jour, mais en 1905, à côte du Casino nouvellement construit (piscine actuelle), est aménagé un établissement d’hydrothérapie à l’eau d’Arve selon le procédé de Mr Kneipp qui préconisait des bains d’eau froide pour stimuler les organismes défaillants.