Auteur/autrice : Christine BOYMOND LASSERRE

Qui était donc Sylvain Couttet ?

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Qui était donc Sylvain Couttet ?

Aux Rebats se trouve une des maisons typiquement chamoniarde de la fin du XIXe. Édifiée à une période où l’on redoute les incendies destructeurs, son propriétaire l’a édifiée selon un style purement local. Construite en pierres et ciment recouverts de crépi, elle est toute simple.

A sa construction, en 1898, elle fut construite pour devenir la « Pension Sylvain », ce qui justifie évidemment quelques chambres ouvertes sur un balcon pour profiter de la vue sur le Mont Blanc. Mais qui est donc ce Sylvain ?

Ce Sylvain fait partie de ces personnages emblématiques oubliés de l’histoire locale. Sylvain Couttet, guide, a laissé dans la mémoire alpine quelques souvenirs remarquables. Particulièrement dynamique, il tient avec sa femme le pavillon de Pierre Pointue situé sur le chemin vers le Mont Blanc. C’est là qu’il va se faire remarquer, car volontiers disponible, il accompagne bien souvent de nombreux touristes vers la cabane des Grands Mulets et vers le sommet du Mont Blanc.

En 1866, en raison du nombre croissant de visiteurs, la compagnie des guides décide d’édifier un nouveau refuge aux Grands Mulets. Sa construction est confiée à Sylvain Couttet, à charge pour lui de transporter les matériaux, ce qui sera fait avec l’aide des guides chamoniards.

Cette même année il interrompt ses travaux pour participer aux secours lancés par le guide François Couttet et Gabriel Loppé partis à la recherche d’un des frères Young décédé au cours de la descente du Mont Blanc.

Toujours en 1866, plus tard dans la saison, parti avec le capitaine Arkwright, il échappe à l’avalanche meurtrière qui ensevelit le capitaine et deux de ses guides. Désespéré, il assure durant plus de 15 jours les recherches afin de retrouver ses compagnons d’infortune mais jamais il ne retrouva le corps du jeune anglais !

Plus tard encore, en 1870, lors de cet été mémorable où le temps n’a jamais été clément, on retrouve notre gardien toujours prompt à partir au secours des accidentés, malheureusement cet été là sera un été funeste puisque onze individus décédèrent en raison du très mauvais temps.Il montre toujours une grande compassion envers les familles.

Sylvain va tenir ce refuge de 1866 à 1881. A la lecture des journaux de l’époque, les alpinistes parlent de lui comme… « le meilleur guide de Chamonix, qui passe sa vie sur les glaciers et qui a conduit de nombreux voyageurs au sommet de la cime ; il est de bon conseil, bon à l’action, a l’expérience de la montagne, a du sang froid, est courageux et est une force de la nature… »…

Le 31 janvier 1876, à 42 ans, il participe à la première ascension du Mont Blanc en hiver avec le couple Charlet-Stratton . Et c’est à lui que l’on doit le récit de cette ascension publiée dans les journaux de l’époque.

En 1881, il abandonne la gestion du refuge des Grands Mulets. Il tien l’hôtel Beau Site et en 1898 la maison du personnel devient une pension appelée Pension Sylvain. Il n’en profite que très peu puisqu’il décède en 1900.

Sa femme Marie Denise Charlet, avec qui il avait escaladé le Mont Rose en guise de voyage de noces, tient l’auberge jusqu’en 1907, année de son décès.

Bibliographie : Le Mont Blanc de Charles Durier, Les fastes du Mont Blanc de Stephen d’Arve, le « XIXe » journal quotidien l’Abeille, « le petit journal »

L’hôtel Fin Bec ou l’hôtel Lutetia ?

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur L’hôtel Fin Bec ou l’hôtel Lutetia ?

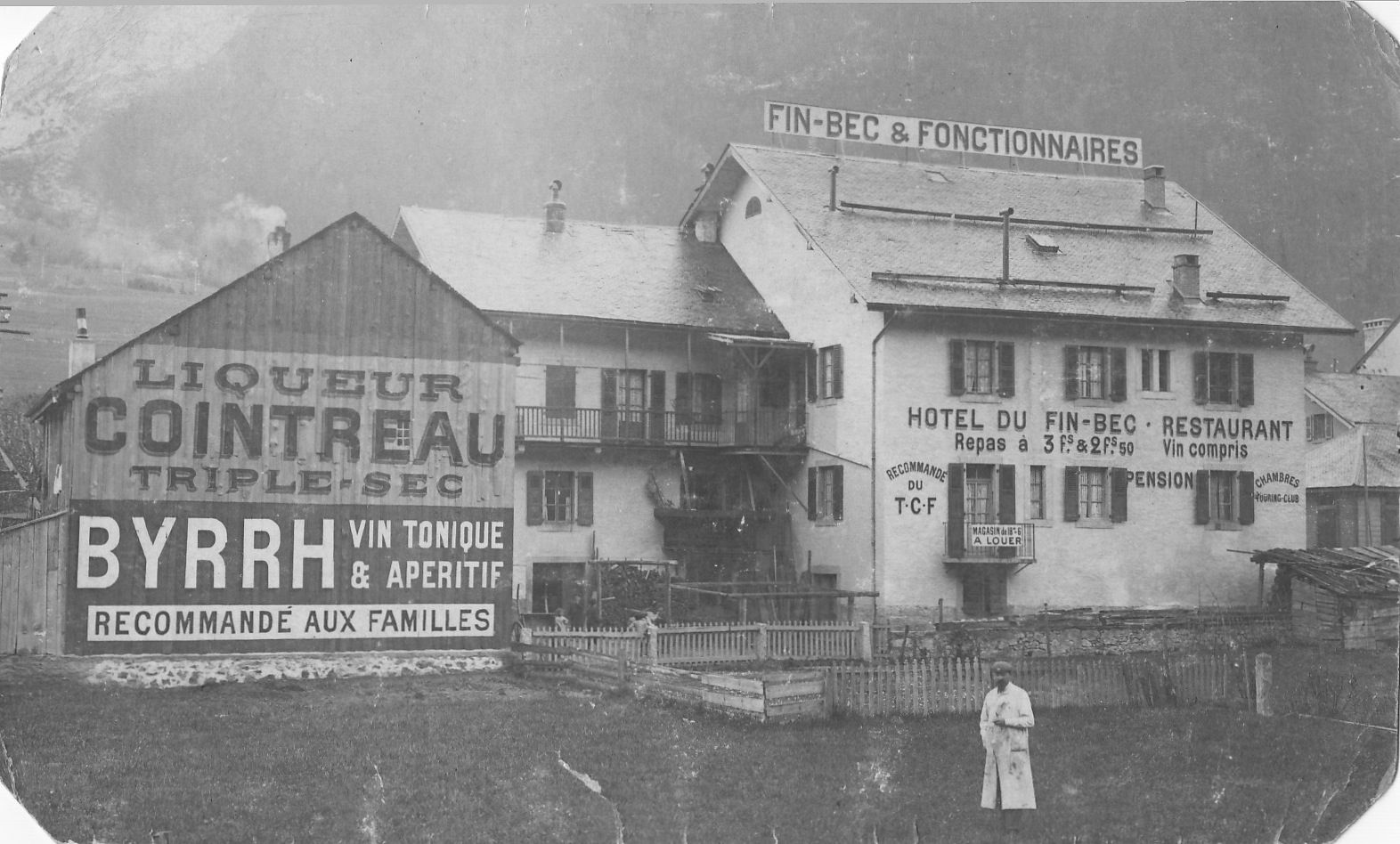

En juin 1888, la préfecture de Haute Savoie autorise Auguste Alfred Couttet, voiturier et guide , à « …construire une maison sur le côté droit de la Route Nationale ». Décédé dix ans après, c’est sa fille Augusta Ernestine qui, héritant d’un quart de la maison construite par son père , rachète le reste à son frère. Avec son mari Jean César Couvert ils créent en 1902 l’hôtel « Fin Bec et des Fonctionnaires ». Il abrite 20 chambres. Ce petit hôtel propose une cuisine dite « bourgeoise »

Et oui ! On ne s’appelle pas hôtel « Fin Bec » pour rien ! Et la qualité d’un restaurant fait la renommée du lieu ! La publicité précise qu’il y a de l’électricité, une chambre noire, le chauffage central et des bains. Certes, nous ignorons si les bains étaient dans toutes les chambres, probablement pas. L’habitude à l’époque était d’avoir une salle de bains à l’étage. Mais la précision de l’électricité, qui n’était pas toujours généralisée dans Chamonix, et l’installation du chauffage central nous montrent le désir de la part du propriétaire de proposer un hôtel confortable et chaleureux ! Il est intéressant aussi de noter la remarque sur une « chambre noire ». En fait, déjà à cette époque, les appareils de photographie s’étaient miniaturisés et les clients aisés possédaient leurs propres appareils. Avec une chambre noire, ils pouvaient procéder à la technique du développement de leurs photos. Un argument de poids pour le client passionné. Et afin de rassurer la clientèle potentielle, on précise bien que le propriétaire, Jean César Couvert, est ancien chef de brigade de gendarmerie. Pour rassurer la clientèle ? Pour inviter les fonctionnaires à se rendre dans cet hôtel là plutôt qu’un autre ? Probablement les deux !

En 1908, l’hôtel prend le nom d’Hôtel-restaurant du Fin Bec, officiellement tenu par Couvert-Couttet. Il perd son appellation des fonctionnaires.

Manifestement, l’hôtel fonctionne car bien répertorié par le Touring Club, référence importante de l’époque. A partir de 1927, l’hôtel est mentionné comme Hôtel Fin Bec et Lutetia. Pourquoi ce nom ? Est-ce en rapport avec le Lutetia du boulevard Raspail à Paris. Peut être !

Il est vrai que la famille entreprend d’agrandir l’hôtel. En 1929 on le surélève de 3 étages. Il est tenu par l’ensemble de la famille « Couvert-Couttet et fils ». Il y a alors 52 chambres, presque toutes face au Mont Blanc et au 1er étage sont créées deux appartements avec cuisine, nouveauté à l’époque. Le dernier étage , sert de séchoir à linge les jours de mauvais temps mais aussi de réservoir à eau. Ce Lutetia a un petit air d’hôtel parisien avec son toit à la Mansart !

Mais la guerre arrivant, l’hôtel, comme nombre d’hôtels à Chamonix, ferme. En 1939 il est réquisitionné un temps par l’armée française pendant la période 1939-1940. Il est bien difficile de le rentabiliser avec la menace de la guerre, la clientèle est rare. L’hôtel finalement ferme. De plus, en 1942 meurt Jean César Couvert. L’immeuble est alors divisé et vendu en appartements.

Un des héritiers, Martial Couvert (fils d’Ernestine), rachète le rez de chaussée afin de continuer d’exploiter avec sa femme Alice un restaurant brasserie qui, toujours appelé le Fin Bec, puis finalement le Lutetia, connait une belle réputation. Martial avait fait l’école hôtelière Lesdiguères de Grenoble et la réputation du restaurant n’était pas usurpée. Un beau livre d’or rappelle le souvenir du passage de Maurice Baquet, Jean Constantin, Lionel Terray, la patineuse Jacqueline Vaudecrane, l’actrice Ann Todd ou encore l’acteur Jean Tissier ou le réalisateur David Lean.

A ce jour le Lutetia trône ainsi face au Richemond au cœur de la rue Michel Gabriel Paccard et nous rappelle ainsi les temps ou un chamoniard (Alfred Auguste Couttet), voiturier en contact avec une belle clientèle, entreprend de se lancer dans l’hôtellerie et dont les enfants sauront se mettre au goût du jour. Une belle histoire locale !

Merci aux membres de la famille Couvert qui ont bien voulu m’ouvrir leurs archives .

L’Amitié et la solidarité : 2 vertus précieuses pour les alpinistes polonais

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur L’Amitié et la solidarité : 2 vertus précieuses pour les alpinistes polonais

Tous, nous avons été impressionnés, récemment par l’engagement sans faille de l’équipe de 2 grimpeurs polonais ( Adam Bielecki et Denis Vurubko)qui, sans hésitation, se sont précipités en abandonnant leur projet initial au K2 pour se lancer au secours d’ Elisabeth Revol et de leur ami alpiniste Tomek Mackiewiz perdus sur le Nanga Parbat.

Cet engagement de la part d’alpinistes polonais en haute montagne nous fait penser à un engagement similaire se déroulant dans la vallée de Chamonix en 1957.

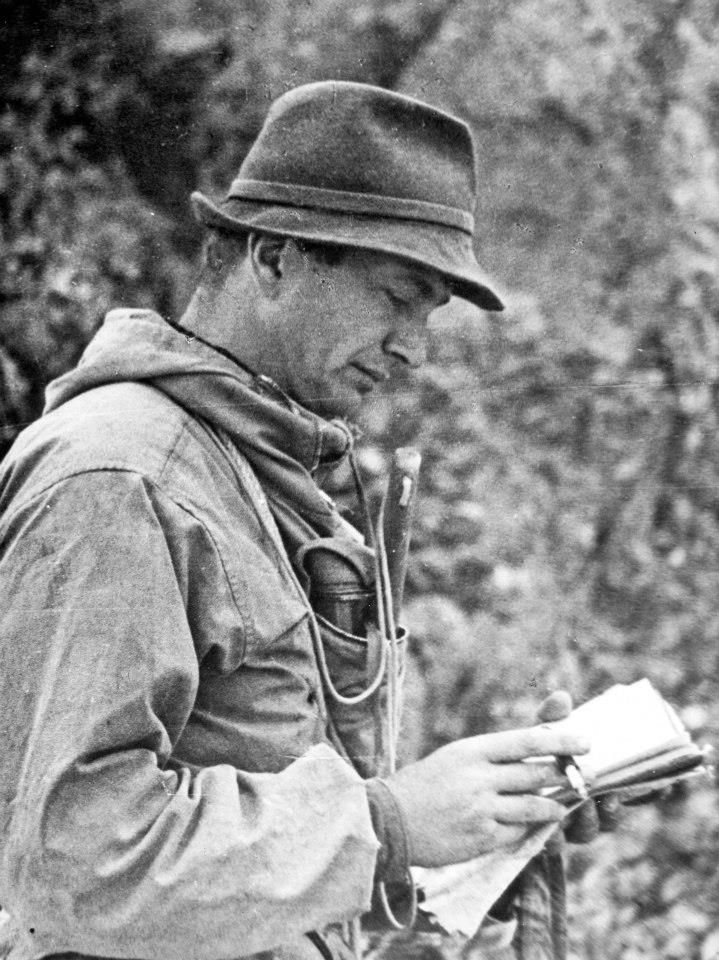

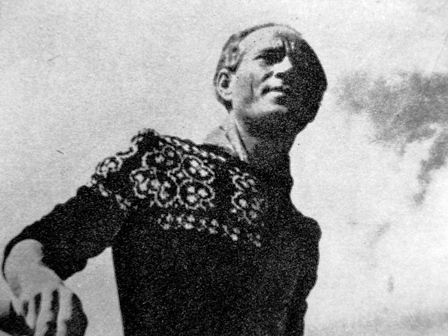

Stanislas Gronski, polonais originaire de Zakopane, était un alpiniste chevronné.

En août 1957, Il enchaîne quelques sommets dans les Alpes françaises et se lance dans la traversée du Mont Blanc. Il n’en revient pas. Les secours sont engagés pour le retrouver. Immédiatement, se joint aux sauveteurs locaux un des ses chers amis de montagne et d’escalade, Wawrzyniec Laurent

ZULAWSKI. En ce mois d’août, il n’est pas à Chamonix, il est à Paris. Il se précipite et forme une équipe franco-polonaise pour essayer de retrouver son compagnon. Il ne peut supporter l‘idée que celui-ci ait disparu. Hélas, le 18 août, sans avoir retrouvé Gronski, Zulawski est emporté à tout jamais par une avalanche de séracs sous la pente septentrionale du Mont Blanc du Tacul et paye ainsi de sa vie sa tentative de sauvetage.

Les deux hommes reposent depuis dans les entrailles du glacier. Ils n’ont jamais été retrouvés. Leur amitié indéfectible et leur passion alpine les a rassemblés désormais sur les pentes du Mont-Blanc.

Sur le mur du cimetière de Chamonix, deux plaques commémoratives immortalisent la mémoire de ces deux grands alpinistes.

Par ailleurs ces deux hommes étaient des personnages hors du commun. Alpinistes connus de l’histoire alpine, ils avaient tous deux été des résistants notoires. Stanislas Gronski avait beaucoup aidé à s’enfuir par la montagne polonaise ceux qui cherchaient à fuir la dictature nazie, il avait, par ailleurs, participé à la révolte de Varsovie.

De même Zulawski , alpiniste de renom, avait participé en 1937 à la 12ème ascension du Mont Blanc par l’arête de l’Innominata et en 1938 à la traversée orientale du Mont Blanc par l la Sentinelle Rouge. Résistant dès les premières heures, il avait caché chez lui des juifs à plusieurs reprises, ce qui lui a valu après la guerre d’être nommé « Juste ». De plus, il était musicien, compositeur, et aussi auteur de cinq ouvrages sur l’alpinisme. Un très grand « Bonhomme », non grisé par le succès et qui n’a su écouter que son cœur pour partir à la recherche de cet ami si précieux.

Sources : revue polonaises de montagne Taternik. Archives de la ville de Zakopane. Cimetière de Chamonix

L’ Ange protecteur

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur L’ Ange protecteur

Je suis « l’ange protecteur de Chamonix ». Je suis là pour protéger la vallée de Chamonix, tout particulièrement pour veiller sur les alpinistes avant leur départ en montagne.

Caché, peu me connaissent !

Je suis juste à l’arrière de la Maison de la Montagne au-delà de la passerelle.

Je viens de Davos, offerte pour les 25 ans du jumelage de nos deux stations. Mon sculpteur, Andréas Hofer a été choisi pour symboliser cette amitié commune. Il aime ce monde magnifique et rude de la montagne c’est pourquoi il a été choisi pour me réaliser !

J’ai de nombreux autres coreligionnaires me ressemblant dans les montagnes de Suisse et d’Autriche.

Venez donc me voir !

Le clocher de l’église de Chamonix…surprenant

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Le clocher de l’église de Chamonix…surprenant

La structure du clocher de Chamonix est la construction la plus ancienne dans la vallée car la partie maçonnée date du 12ème siècle, on a en effet retrouvé à sa base la date de 1119. A l’origine, au Moyen Age, le clocher se trouvait à gauche de l’église qui était orientée perpendiculairement à l’actuelle.

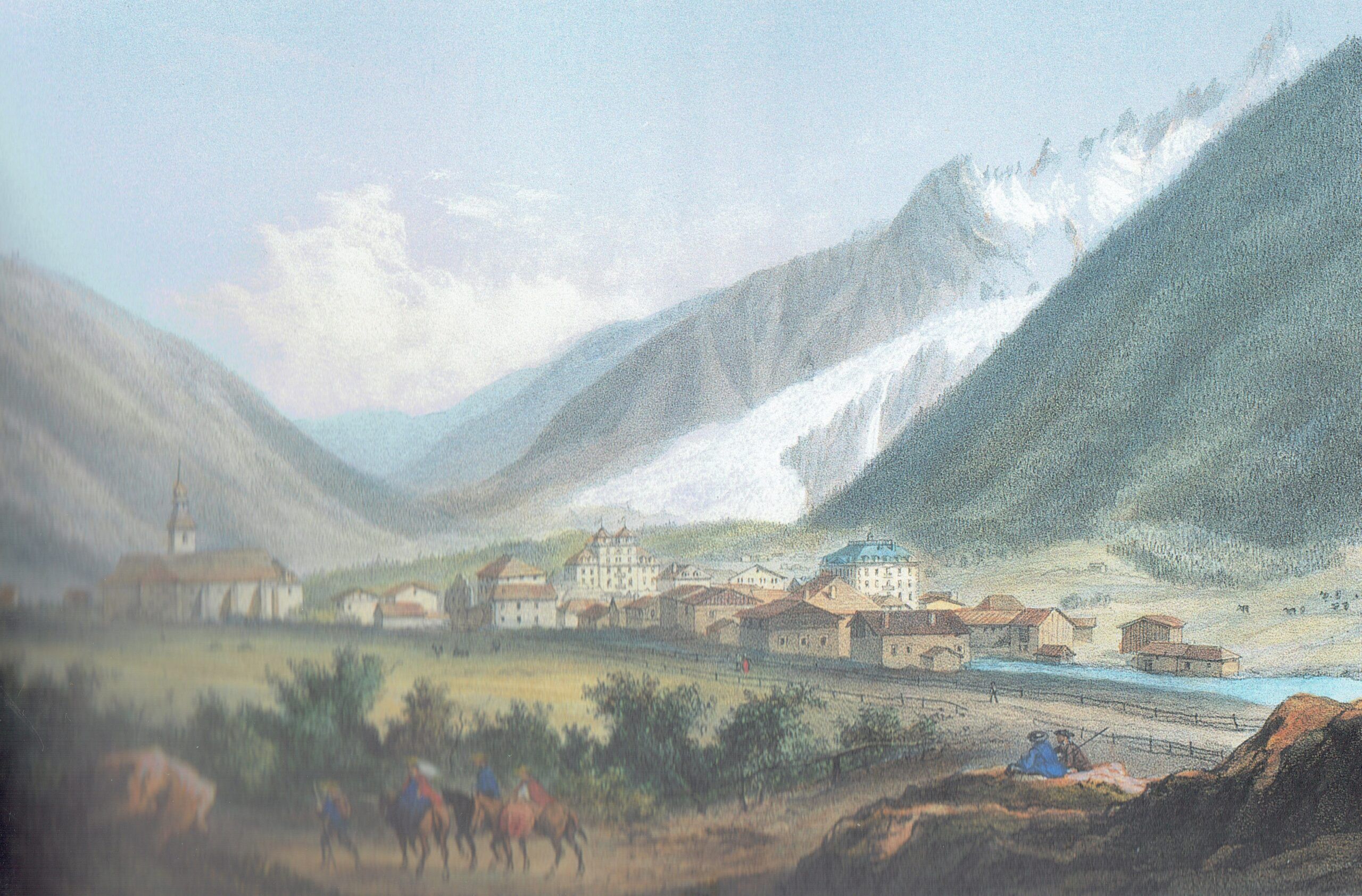

A la suite d’un incendie l’église fut reconstruite en 1709 dans le sens d’aujourd’hui. C’était une église baroque magnifique mais nous n’en avons pas de représentation picturale. Un tableau représentant le bourg de Chamonix avant la période révolutionnaire date de 1742. Il est réalisé par Martel, visiteur naturaliste venu à Chamonix . On voit le village blotti aux pieds des montagnes et l’église nous apparaît avec un clocher pyramidal, donc bien différent de ce qu’il est actuellement.

En 1758 l’ensemble des toitures et du clocher disparaît de nouveau dans un incendie. Le clocher est probablement reconstruit mais nul ne connaît sa nouvelle apparence.

A la période révolutionnaire, le gouverneur français nommé à la tête du nouveau département du Mont Blanc, Mr Albitte, exige la destruction de tous les clochers savoyards. En 1794 la flèche sommitale est abattue…Tous nos clochers disparaîtront du paysage savoyard. En 1807, le clocher est reconstruit selon l’aspect traditionnel des clochers à bulbe savoyards. Un dessin de Ruskin ( apartenant au musée alpin) nous montre le clocher chamoniard avec sa flèche et son bulbe.

Le bulbe était recouvert d’ancelles, mais en 1864, lors des travaux d’agrandissement de l’église, la crainte d’un nouvel incendie incite les chamoniards à remplacer les ancelles par du fer blanc étamé, tandis que la base sera recouverte d’ardoises. Mais le fer blanc s’oxyde, l’humidité pénètre la structure, elle s’infiltre partout menaçant la charpente intérieure. En 1934 on remplace ces anciennes plaque de fer blanc par du cuivre, sensé mieux protéger l’ossature de la flèche .Malgré tout, dès les années 1995, la partie sommitale est de nouveau menacée par l’humidité. Il faut restaurer le clocher. Ni le fer blanc, ni le cuivre n’ont donné satisfaction. Que faire pour restaurer ce magnifique clocher de manière pérenne dans ce climat où les matériaux subissent de grands écarts de température qui déstabilisent les matériaux de recouvrement ?

On pense à un nouveau matériau coûteux et habituellement utilisé dans l’aéronautique ou pour les implants médicaux. C’est le le titane, il est léger, il résiste mieux à la chaleur que l’aluminium, il est plus dur que l’acier et pèse moitié moins. Sa dureté est « virtuellement égale à celle du verre et du granit et proche du béton » Donc les contraintes sur le titane sont très faibles. S’inspirant des couvertures traditionnelles, les plaques de titane seront découpées en forme d’écailles. Le titane ne se soudant pas, on imaginera des clous spéciaux inoxydables afin de pouvoir fixer l’ensemble sur la structure. Ainsi le clocher de l’église de Chamonix entre en l’an 2000 dans l’ère de la modernité!

Oui, c’est cher, mais on peut espérer que les générations futures n’auront plus à s’inquiéter de l’entretien coûteux du lanternon du bulbe et de la flèche.

Longue vie à notre clocher chamoniard

Sources : Archives de la commune de Chamonix- Revue Pierre d’Angle.

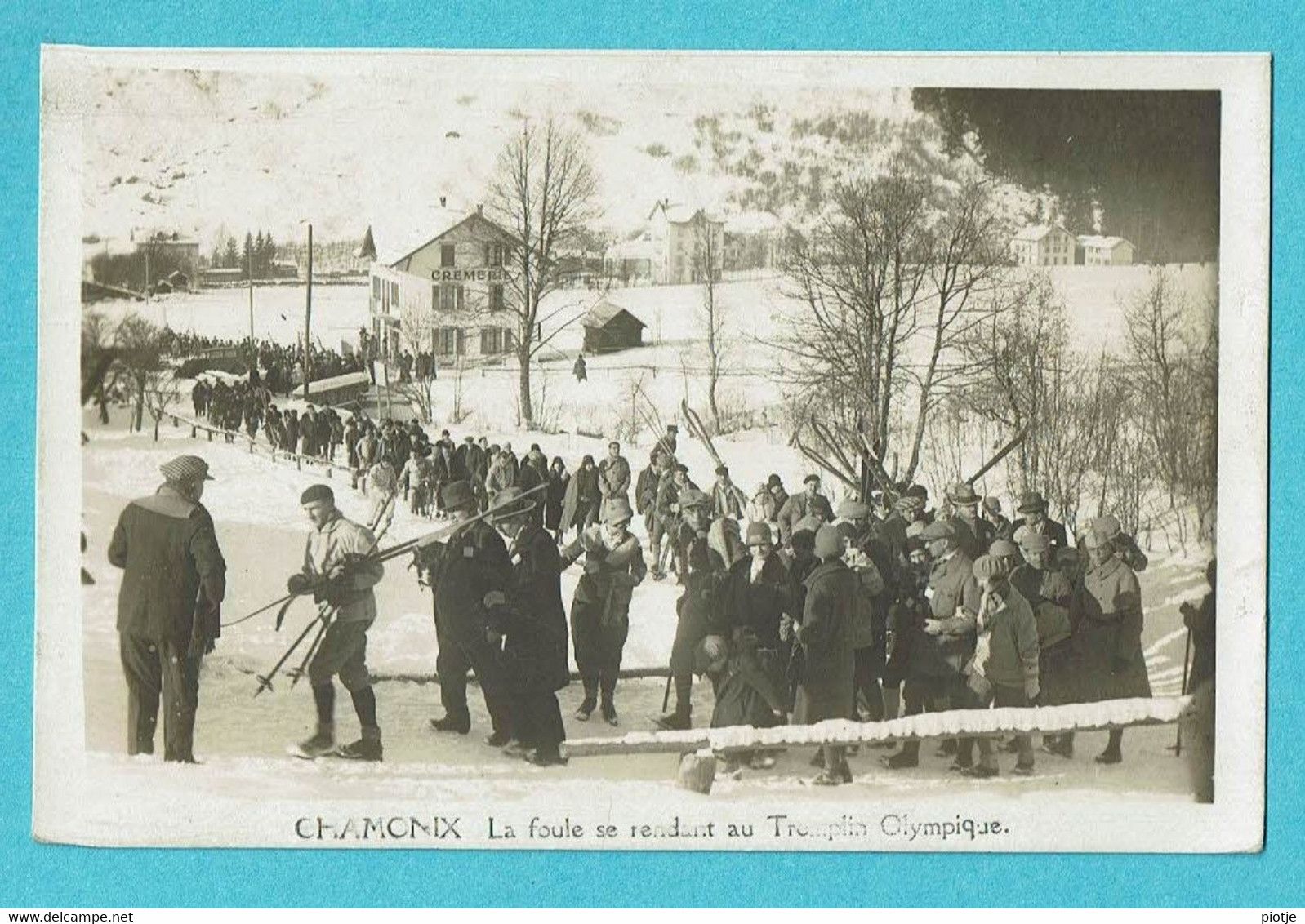

La météo capricieuse en 1924 pour les JO à Chamonix

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur La météo capricieuse en 1924 pour les JO à Chamonix

Ce 25 janvier 1924, à l’ouverture de cette « Semaine Internationale de Sports d’Hiver » se déroulant à Chamonix et qui prendront par la suite le nom de Jeux Olympiques, les conditions météorologiques suscitaient pas mal d’inquiétude !

Au début du mois de décembre 1923, il n’y avait qu’à peine 10 cm de neige dans la vallée. Vers le 20 décembre, l’épaisseur atteint 25cm. Puis la semaine suivante plus d’un mètre de neige tombe à Chamonix. De nombreuses avalanches se déclenchent et les routes sont coupées. L’épaisseur de neige au sol le 27 décembre est de 1.40mètre . Ainsi , le fameux et immense stade de glace construit pour l’occasion est, un mois avant l’ouverture, recouvert d’une épaisse couche de neige L’armée est sollicitée pour participer aux travaux de déneigement. On fait également appel aux chamoniards qui donneront de leur temps pour honorer cette fête à venir.

En début de janvier 1924, il se met à faire un temps splendide, froid et sec, qui persiste durant deux semaines, à la satisfaction de tous. On travaille dur. A la mi janvier, grand redoux. Pluie, gel se succèdent… Il se met à pleuvoir des trombes d’eau les 19 et 23 janvier ! La patinoire se transforme en lac à la veille de la cérémonie d’ouverture ! En 24 h grâce aux bénévoles et à l’armée et au temps qui se remet au très beau et très froid, on remet en état la patinoire qui doit servir pour l’inauguration.

Le jour de l’ouverture tout est prêt. Il ferra un temps splendide mais très froid durant toute la période des jeux ! Les températures resteront glaciales accompagnées d’un vent vif et de tourbillons de neige aveuglante rendant les compétitions parfois très difficiles, autant pour les compétiteurs que pour les jurys. Certains concurrents des courses de ski de fond (18km et 50km) eurent les doigts gelés, beaucoup abandonnèrent… L’équipement n’était pas celui que nous connaissons maintenant bien sûr.

Comme quoi la météo, de tous temps, est parfois bien capricieuse !

Presqu’un siècle plus tard, on connaît toujours ce type de temps à Chamonix en janvier !

Chamonix ou Vallée de Chamonix ?

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Un commentaire sur Chamonix ou Vallée de Chamonix ?

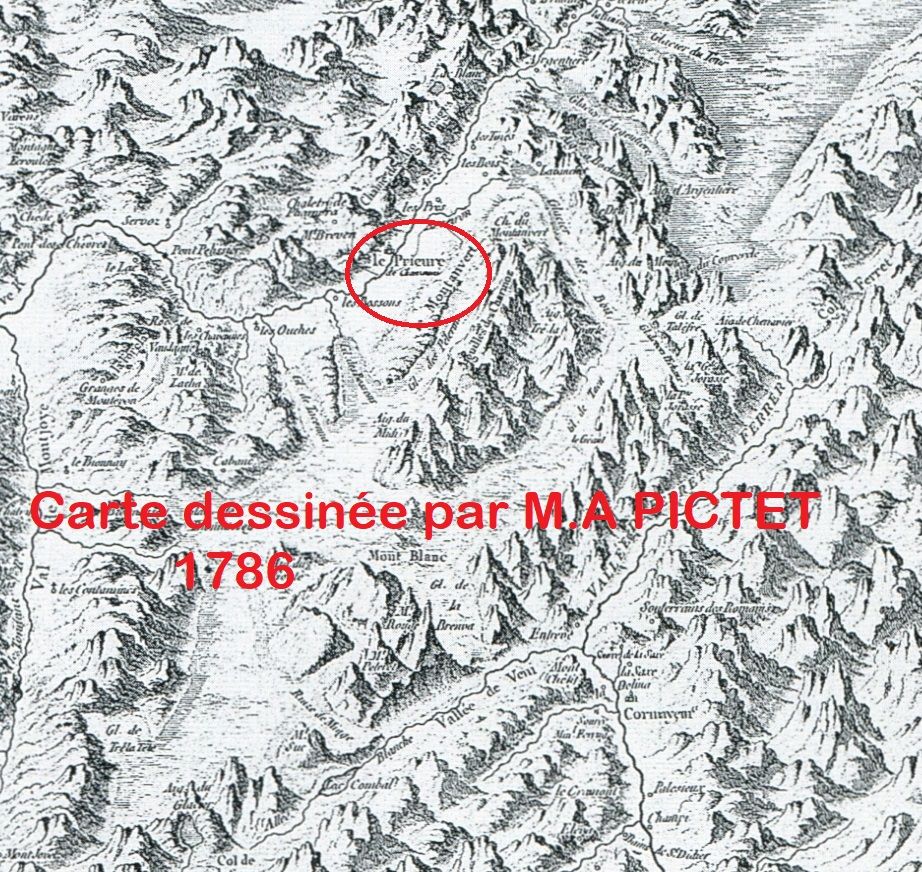

Dans un article précédent, j’ai traité de l’étymologie du nom de Chamonix et des diverses variantes orthographiques apparues au cours de l’histoire de la vallée. Du « campus munitum » au « Chamouny » adopté par Bourrit ou Horace Bénédict de Saussure.

Dans les documents officiels du duché de Savoie, Chamonix était orthographié avec un X. Les erreurs d’écriture sont venues des voyageurs qui transcrivaient phonétiquement le nom qu’ils entendaient. Par ailleurs dans les courriers où dans les actes notariés, les chamoniards eux même écrivaient le nom de manières différentes.

Mais ce que l’on a oublié, c’est que Chamonix autrefois ne désignait pas seulement et spécifiquement l’agglomération mais s’employait surtout dans l’expression de « la vallée de Chamonix » c’est-à-dire l’ensemble des hameaux, d’ailleurs tout comme aujourd’hui.

Depuis toujours, dans les documents officiels, les documents notariés ou les écrits des voyageurs, le chef lieu était appelé « Le Prieuré ».

C’est en 1792 avec l’arrivée des troupes révolutionnaires que le terme de « prieuré » va être abandonné et que l’agglomération prendra le nom définitif de « Chamonix ».

Cependant, les touristes, comme les guides de tourisme concernant la région, utiliseront le terme de « prieuré » quasiment jusqu’en 1860, moment où la vallée devient française. Le terme de prieuré est abandonné au profit de Chamonix.

Quant aux chamoniards, à la lecture de leurs courriers ou actes notariés, on constate que lorsqu’ils évoquent l’agglomération de Chamonix ils disaient :

« Le Bourg » avec des précisions pour chaque quartier :

Le « bourg » signifiait le centre.

le « sommet du bourg » était le haut de la rue Vallot.

Le « fond du Bourg », le bas de la rue Paccard.

Le « Bourg de la Tour » la rive gauche de l’Arve côté Casino actuel.

Le « Bourg du Lyret » l’autre partie de la rive gauche de l’Arve.

C’est seulement avec ces trente dernières années et l’obligation de mettre des noms à chaque rue et ruelle que ces appellations vont s’estomper peu à peu dans le langage chamoniard.

Chamonix rentrant dans la vie moderne et en réponse à la commune de Saint Gervais désirant s’identifier au Mont Blanc, la commune prend le nom de Chamonix-Mont-Blanc le 21 novembre 1921.

Petite histoire du champ de ski du Savoy

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Petite histoire du champ de ski du Savoy

Petits, grands… Tous connaissent le champ de ski du Savoy

Les débuts des sports d’hiver se développent à Chamonix dès les années 1900. Les champs situés en amont de l’hôtel Savoy deviennent le lieu des jeux de neige courus par toute la clientèle fréquentant les hôtels et palaces chamoniards. C’est tout d’abord avec des luges que les touristes viennent se faire des frayeurs sur ces pentes situées au pied de la montagne de la Côte et jusque dans les année1920 -1924 (année des Jeux Olympiques) ce sera l’activité principale du lieu.

Après les J.O, peu à peu le ski prend le relais et on ne peut qu’être admiratif de tous ces sportifs chamoniards et touristes qui remontaient à pied les pistes. Il n’empêche que tous font des progrès fulgurants! Les styles se perfectionnent! Les chamoniards ne s’en laissent pas compter et développent eux même de belles techniques.

Dans les années 1980 on fera un tunnel sous la piste, bien opportunément car la circulation était devenue intense !

Certains se souviennent probablement du téléski des Pylônes (ou de la Roumna) construit en 1946 et ouvert jusqu’en 1979. Téléski raide et pentu qui faisait suite au téléski de la Côte et qui desservait une piste dans le bas du couloir du Brévent, et une autre tracée directement sous les câbles …

Ce qui est amusant à propos de la piste des Pylônes c’est qu’elle était aussi accessible (jusqu’en 1945) par le téléphérique du Brévent lui-même dont la benne s’arrêtait au second pylône. Là les clients pouvaient descendre par une passerelle en bois et pouvaient ainsi accéder au domaine de ski.

Dans le champ du Savoy, dans les années 1950, sera construit le petit téléski de la Samaran permettant aux débutants d’affronter une piste moins raide que celle de la Côte. Et depuis les années 2000 un tapis roulant complète l’ensemble du domaine du Savoy.

Il faut savoir que ces champs du Savoy appartenaient à un ensemble de propriétaires privés qui, en été, jusque dans les années 1965 y faisaient paître leurs bêtes. Il fallait donc une autorisation d’exploitation de ces champs durant l’hiver. C’est en 1979 que sera remembré l’ensemble de ces terrains. La commune devient propriétaire du bas du Champ du Savoy, par contre la piste de ski du haut appartient encore à des privés qui ont signé avec la commune un accord d’exploitation durant l’hiver. On remarquera en été que ceux-ci sont rendus inaccessibles par des barrières.

Petits,U grands… Tous connaissent le champ de ski du Savoy…

Cert

Un grand merci à Denis Cardoso, collectionneur passionné de l’histoire des remontées mécaniques de la vallée de Chamonix

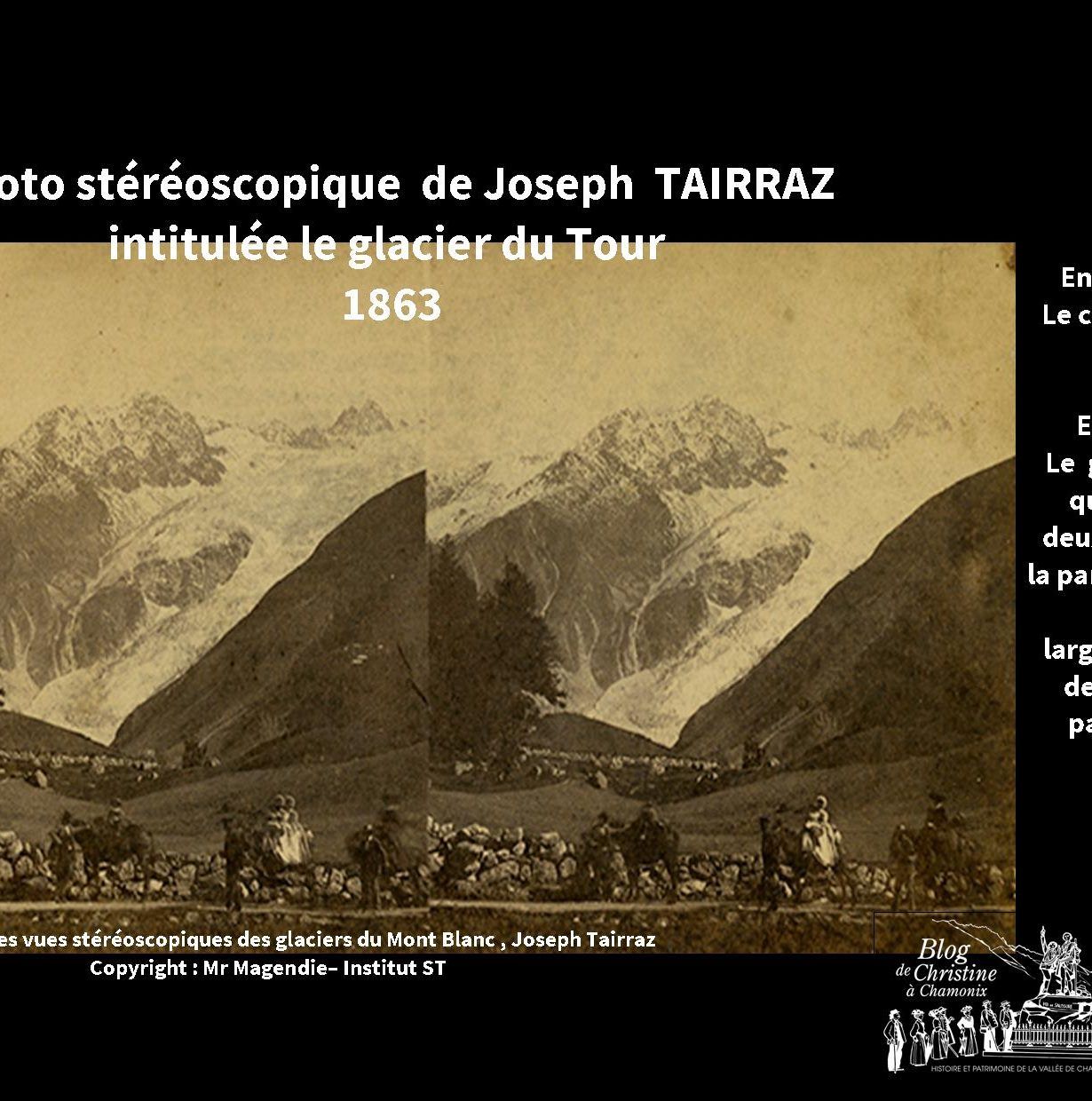

Une photo de Chamonix 1859 un tableau de Chamonix même période.

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix. Aucun commentaire sur Une photo de Chamonix 1859 un tableau de Chamonix même période.

Le premier refuge alpin de Chamonix : le temple de la nature au Montenvers

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Le premier refuge alpin de Chamonix : le temple de la nature au Montenvers

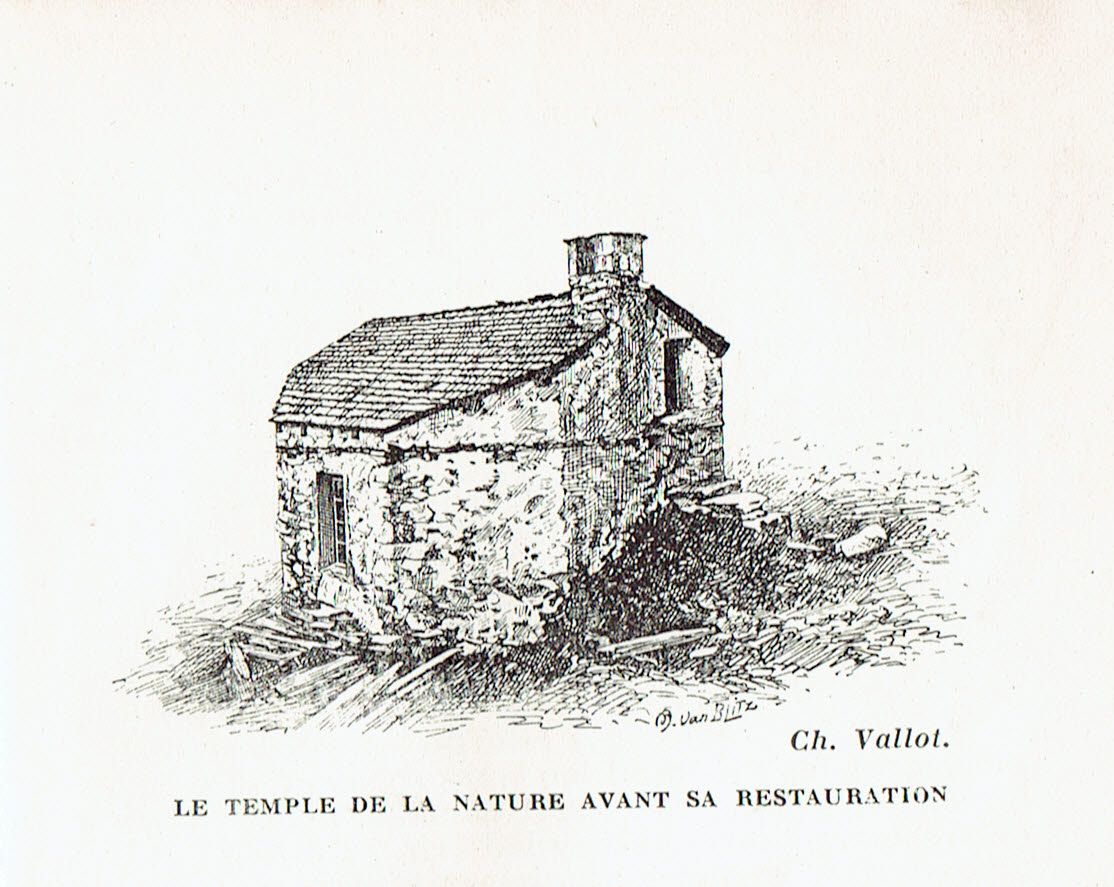

Le premier refuge alpin de Chamonix : le temple de la Nature au Montenvers

Il a vu passer Chateaubriand, les impératrices Eugénie, puis Marie Louise et aussi Victor Hugo, Charles Nodier, Lord Byron, Mary Shelley, Georges Sand, Liszt, Alexandre Dumas et tant d’autres….

Il est maintenant en bien piètre état… Notre fameux « Temple de la Nature », chanté par les romantiques du 19ème siècle.

Qu’est-il ? Un petit bâtiment de forme ovoïdale, situé au Montenvers, au-dessus du Grand Hôtel du Montenvers .

Il faut dire qu’il est là depuis 1795. Il a succédé à un petit abri offert par un anglais, Mr Blair, en 1779, pour abriter les voyageurs venus découvrir la Mer de Glace. Très vite en mauvais état, il est abandonné. Les voyageurs ont des difficultés pour s’abriter des intempéries.

Chamonix doit alors la construction du nouveau bâtiment à Mr Marc Théodore Bourrit. Mr Bourrit, chantre genevois, est amoureux fou de cette vallée. Il est le meilleur publicitaire de l’époque et est désolé de l’aspect du vieil abri. Il obtient l’appui financier nécessaire de la commune de Chamonix et du « Résident de France de Genève » pour mettre en route la construction d’un nouvel édifice.

« Le 10 floréal an III de la république, une et indivisible, vu la pétition du citoyen Bourrit… tendant à et autorisé à faire construire une maison sur le mont envers destinée à recevoir les voyageurs savants et à contenir tous les instruments de musique nécessaires pour observer les rares beautés de la nature… Ne laissent pas douter que cet établissement ne soit une bienfaisance pour la commune qui deviendra propriétaire de la bâtisse et pour les amateurs et les savants qu’elle attirera en leur présentant tout à la fois un hospice et un observatoire à près de 800 toises au dessus de la mer où est suspendu le glacier du Montenvers.

C’est le premier refuge alpin. Il comprend une pièce et un petit grenier. Il est alors dédié à la nature, d’où son nom « le Temple de la Nature ». Il sera malheureusement vite dégradé, mais aussi vite restauré par le comte de Pontencoulant, préfet d’Empire qui remet à l’aubergiste Mme Coutterand les fonds nécessaires pour les réparations.

C’est alors que le refuge connaît ses heures de gloire et que l’on y verra passer les plus grands noms de la littérature, de la peinture et des sciences. En 1817, Joseph Tournier, le premier adjudicateur du Montenvers, y ouvre une boutique de naturaliste. Il est repris en 1827 par Joseph Marie et David Couttet qui en font un cabinet d’histoire naturelle et installent un registre de voyageurs. C’est le passage obligé des voyageurs au Montenvers!

En 1840 est construit juste à côté une auberge qui deviendra un petit hôtel. Mais les visiteurs s’arrêtent encore au temple de la nature. La construction du grand hôtel du Montenvers en 1880 lui sera néfaste… Il servira de buanderie…

Très endommagé, il est sauvé en 1950 par Charles Vallot. Il fait appel au comité des Sites et Monuments historiques du Touring Club. Mr Laprade, architecte en chef des palais Nationaux, dirige les travaux. Il est joliment restauré, mais peu à peu la commune s’en désintéresse et ne se préoccupe pas de l’entretenir.

Il faudra attendre 1973 pour que l’on entreprenne des travaux de réhabilitation grâce à l’association des AMIS DU VIEUX CHAMONIX. Une équipe de guides chamoniards dirigés par les services techniques de la ville entreprennent la restauration du « Temple de la nature » et des anciennes écuries. L’association se voit confier l’entretien du bâtiment et la charge d’en faire un mini musée pour les périodes estivales.

Ce mini musée fonctionnera jusqu’à la période où le musée alpin devenant un musée d’Etat l’association ne peut plus s’occuper du « temple ».La commune l’abandonne, le Musée alpin ne s’en occupera plus.

La compagnie du mont Blanc a il y a quelques temps proposé une animation. Puis plus rien.

Depuis notre temple de la nature se détériore peu à peu…

La compagnie du mont Blanc a il y a quelques temps proposé une animation. Puis plus rien.

Depuis notre temple de la nature se détériore peu à peu…

Sources : Théodore Bourrit – Charles Vallot – Archives Amis du Vieux Chamonix

Dans le cimetière de Chamonix 2 tombes avec des skis

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Dans le cimetière de Chamonix 2 tombes avec des skis

Dans le cimetière nombreuses sont les tombes avec piolet , cordes rappelant l’alpinisme , activité emblématique de Chamonix. Et, bien que le ski fasse partie de la culture chamoniarde, seules deux tombes sont ornées d’une paire de skis. Ces skis recouvrent entièrement les 2 pierres tombales. Pas d’autres accessoires, afin de rappeler à tous l’importance que ces skis ont pu jouer dans la vie de ces deux « chamoniards » enterrés ici. Elles sont donc uniques.

Ces deux tombes rappellent un moment de l’histoire du ski de la vallée. Ici on retrouve le Docteur Hallberg et le beau « Muck » personnage illustre de la vallée. L’un est suédois , l’autre polonais.

En 1929 tous deux écriront en français et en commun un ouvrage intitulé « le ski par la technique moderne » qui ferra le buzz lors de son édition.

Ce livre sera réédité trois fois en français et une fois en italien avec les corrections apportées en raison de l’évolution rapide des techniques et de la pratique du ski.

Le docteur Hallberg, passionné de ski, apporte sa connaissance médicale et son regard habitué des sportifs, Muck , exceptionnel skieur, apporte sa connaissance de la montagne ,du ski en tous genre puisqu’il pratiquait aussi bien le ski que le ski de fond et le ski de saut.

Cet ouvrage illustré de plus de 200 dessins est novateur en France. Les auteurs s’arrêtent sur l’importance de l’équipement , du choix des skis, des farts, des bâtons, des fixations, de l’entraînement.

Puis ils abordent les différentes techniques de l’époque : christiania, télémark, lifted stem, ski de saut, ski en haute et moyenne montagne, ski de descente et de slalom.

Mais on y découvre aussi un très grand chapitre sur les régimes alimentaires, sur l’hygiène du sportif, sur l’importance de la préparation physique et mentale et également toute une médecine sportive qui est totalement novatrice dans ces années d’entre deux guerres. Cette partie est incroyablement moderne et d’actualité !

Le succès de cet ouvrage vient de la clarté des explications, des dessins précis et très évocateurs. D’autant qu’à cette époque les écoles des diverses techniques se querellaient bien souvent.

le docteur Hallberg écrira un autre livre en 1936 juste avant la domination de la méthode décrite par Emile Allais qui deviendra la technique adopté par toutes les écoles de ski de France .

Ces deux personnages, un peu oubliés, laissent donc à Chamonix leur empreinte sur l’évolution technique du ski. Leurs deux tombes nous le rappellent.

James Couttet : un grand homme de la vallée

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur James Couttet : un grand homme de la vallée

Dimanche 19 novembre 2017 aux Bossons, les Chamoniards ont honoré James Couttet, un « babotch » hors du commun et sacrément attachant.

Dimanche 19 novembre 2017 aux Bossons, les Chamoniards ont hon

Dimanche 19 novembre 2017 aux Bossons, les Chamoniards ont hon

En 1938 il devient à l’âge de 16 ans et demi champion u monde de descente à Engelberg devant Emile Allais. Il est vainqueur du Kandahar en 1939 à Murren. L’avenir s’annonce plein d’espoir pour ce jeune sportif au talent incroyable

Mais l’arrivée de la guerre stoppe cet envol phénoménal et James, dès lors, participera aux combats dans la résistance avec ses fidèles compagnons. Dès 1945, il s’inscrit au concours du stage de guide et sort major, devant Jean Farini son complice, Lionel Terray et Marcel Burnet. C’est dire son talent et ses capacités. ll pratique son métier de guide avec passion. Il réalise avec Gaston Rébuffat la première ascension de la face nord de la dent du Géant. Mais en 1949, dans la descente de la Verte par l’arête du Moine, sa vie de guide bascule, deux de ses clients trouvent la mort. Comment se remettre d’un tel drame? Il consacre alors tout son temps au ski, à la glisse.

Passionné de glisse sans heurts, il met au point la technique du christiania léger, entraînant dans son sillage nombre de moniteurs.

Il se remet à la compétition: vainqueur du Kandahar en 1947, puis à Mürren en 1948 . La consécration arrive en 1948 aux J.O. de Saint Moritz où il obtient la médaille d’argent en slalom et celle de bronze en combiné. En 1950, il est médaillé d’argent en descente et médaillé de bronze en géant au championnat du monde d’Aspen.Il reste 18 ans en équipe de France avec 17 victoires comme champion de France! Il obtient le K de diamant pour ses 8 victoires au Kandahar

Il Son cerveau fourmille d’idées, il invente avec son bon ami l’ingénieur Denis Creissels des boucles pour chaussures de ski et un « téléscaphe », sorte de télécabine sous-marin qui fonctionne durant trois ans à Marseille Callelongue.

Il crée avec Jean Farini le télésiège des Bossons. Sa passion est entière pour ce lieu auquel il reste attaché en y créant compétitions de skis et cours particuliers. Les championnats du monde de 1962 s’y dérouleront.

Beaucoup se souviennent de cet homme agréable qui, dans son magasin au centre de Chamonix, refaisait le monde!

Passionné par sa vallée, il est conseillé municipal de1953 1970. Et chacun se souvient de son investissement personnel dans le développement de la vallée.

James Couttet est certainement une des plus belles personnalités dont Chamonix peut s’enorgueillir!

Le beau « Muck »

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Le beau « Muck »

Les anciens à Chamonix se souviennent encore du « Beau Muck ».

Personnage marquant de la période de l’entre deux guerres, «Muck » était de toutes les fêtes, de toutes les rencontres. Nombreux sont les chamoniards qui en parlent encore avec humour et tendresse.

Henry Mückenbrünn, surnommé « Muck », arrive à Chamonix en 1924 avec l’équipe polonaise de ski pour participer aux J.O. Les polonais disent qu’il est venu à Chamonix seulement en 1926.

A Zakopane, son pays d’origine, dans les montagnes des Tatras, il est la gloire nationale. 7 fois champion de ski, 2 fois détenteur du record de saut à ski , il est la star de l’équipe. Très apprécié de ses compatriotes, il a laissé, encore de nos jours, un souvenir ému dans son village d’origine,

Cependant il ne retournera à Zakopane qu’une seule fois : en 1933 .Là il participera en tant que juif polonais à des jeux appelés « les maccabiades » les premiers jeux hiver juifs. Ces jeux avaient été troublés par la jeunesse anti sémite polonaise. Est ce pour cette raison qu’il ne retournera plus jamais dans son pays natal ? Nul ne le sait

Excellent skieur, excellent sauteur, il se lance dans la compétition, connaissant un vif succès. Mais i l faut gagner sa vie, or on ne s’enrichit pas avec des médailles et très vite il entreprend de donner des cours.

Il co écrit avec le doctuer Hallberg un livre sur les techniques de ski, sur le matériel de ski mais aussi sur les exercices à faire pour se préparer à ce sport exigent.

Beau parleur, belle carrure, il séduit immédiatement la clientèle aisée venant à Chamonix. Il comprend tout l’intérêt de s’occuper avec attention de ces dames un peu « inaptes» sur leurs skis. Enlacées par cet homme vigoureux qui les emmène sur les pentes enneigées, elles se laissent griser par la vitesse… C’est fantastique ! D’autant que cet homme, au léger accent slave, danse la valse à merveille. Dans les salons de l’hôtel des Alpes ou du Majestic, les jeunes chamoniardes et les belles «demoiselles» rivalisent pour essayer de se retrouver dans ses bras le temps d’une danse.

Habile commerçant, il est le meilleur de l’époque, vendant, revendant ce matériel de ski toujours de plus en plus perfectionné. Ce beau skieur et ce séduisant moniteur est forcément de bon conseil… Profitant de leur naïveté, « Muck » abuse « un peu » … Mais c’est fait avec un tel charme !

Slave, c’est aussi un grand romantique … Il tombe fou amoureux de Madeleine, jeune mannequin venue présenter au col de Voza des collections de mode.

Pour elle, il devient architecte, décorateur et il construit un des plus beaux chalets des Pècles. A l’intérieur, tout est sculpté de ses mains (ou presque) : portes, meubles, placards , plafonds. Le résultat est magnifique ! Il a un talent incroyable, issu de ses racines polonaises. A Zakopane encore de nos jours le travail du bois est remarquable.

Mais la guerre arrive avec son lot de désespérances. Le beau Muck est juif polonais et fait des envieux . Dénoncé, il est arrêté par la milice, il s’enfuit et se cache dans la région d’Annecy..

Ses activités reprennent après la guerre, mais on n’est plus dans la période des années folles ! Il vend son beau chalet et trafique un peu. Le moniteur n’est plus aussi fringuant, d’autres ont pris le relais.

Il connaîtra une fin tragique en avril 1956, emmenant avec lui dans la mort une des plus belles personnalités de Chamonix, le guide Paul Demarchi.

Les divers refuges construits au sommet de l’Aiguille du Goûter.

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Les divers refuges construits au sommet de l’Aiguille du Goûter.

Les incroyables défis de l’homme en haute montagne !

1854 : un abri en pierres construit par Charles Loiseau. Abri surnommé « la cabane à l’oiseau ».

1858 : premier refuge pouvant abriter 4-5 personnes. Il faudra 80 ascensions de porteurs pour apporter les planches au sommet ! Restauré en 1882.

1906 : construction d’un nouveau refuge juste à côté du refuge précédent. Il peut abriter 7 personnes. Haut de 1m80. Mesure de 4.20mX3.20m.

854 abri en pierres construit par Charles Loiseau. Abri sur

1936 : sur emplacement du refuge de 1858. Construction d’un refuge de 30 places. Refuge privé. Acheté en 1942 par le CAF.

1957 – 1960 : agrandissement du refuge de 1936 en préfabriqué. Usage de l’hélicoptère pour monter le matériel. Inauguré en 1962.

1989 – 1990 : Refuge 1906 est démantelé et à sa place est construite une annexe de 40 places.

2010-2013 : construction du refuge actuel.

.

Les mulets dans la vie chamoniarde au cours du XIXème siècle

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Les mulets dans la vie chamoniarde au cours du XIXème siècle

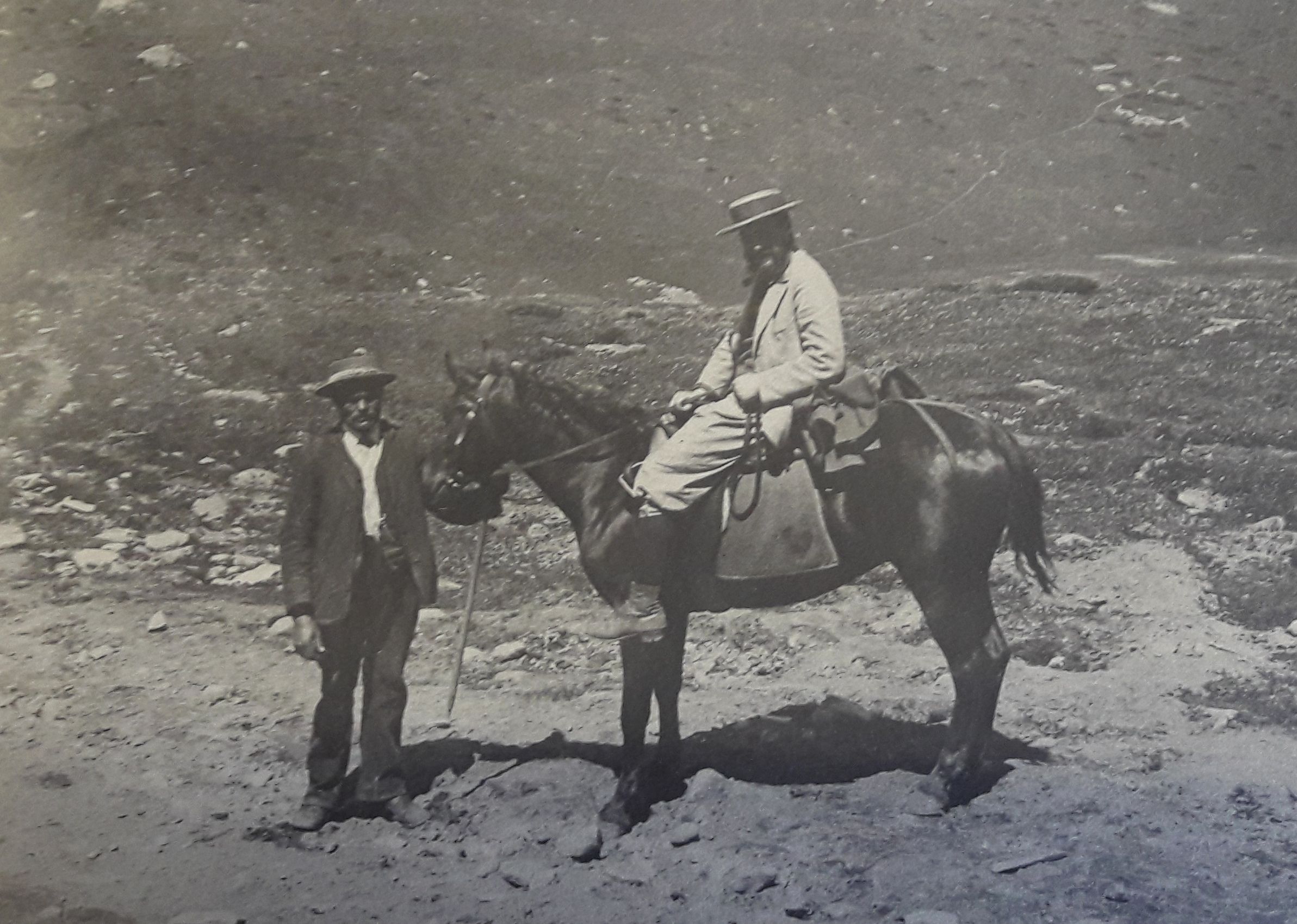

Nombre de photos belles et variées nous montrent l’importance qu’ont joué les mulets dans le développement touristique de Chamonix.

Les voyageurs n’étaient pas toujours des marcheurs habitués à la montagne, aussi ce moyen de déplacement leur convenait parfaitement bien. On compte plus de 300 mulets en 1879 ! Ce n’était pas anodin car pour ces mulets il y avait une réglementation très stricte liée à celui de la compagnie des guides.

Dans le règlement de 1879 de cette compagnie, il y a une dizaine d’articles concernant les mules et mulets!

Tout d’abord, dans la première quinzaine du mois de mai, se pratiquait la revue des mulets et de leur harnais. Ceci sous le contrôle du maire, du président du conseil d’administration, du guide chef, d’un vétérinaire, d’un sellier. Si les bêtes étaient impropres au service elles étaient refusées. Et si pendant la saison une monture était signalée comme vicieuse ou inadaptée à sa fonction on procédait à une expertise spéciale.

C’est le guide chef qui les inscrivait au tour de rôle si elles étaient reconnues aptes au service. C’est encore lui qui fournissait le nombre de montures nécessaires pour chaque client. Les mulets et montures étaient sujets à un tour de rôle comme les guides. Chaque monture devait être munie d’une selle pour hommes et d’une selle pour femme, des harnais, bâts, courroies et autre objets nécessaires, le tout devant être en bon état.

Dans les passages difficiles, les voyageurs ayant plus de quatre mulets devaient avoir deux guides. Il était interdit de maltraiter les mulets sous peine de privation de tour de rôle.

Les familles n’étaient autorisées qu’à une seule monture, c’était le drame si la monture n’étais ps acceptée.

Une mule ne pouvait être inscrite que par son propriétaire.

Chaque monture portait au sabot son numéro d’ordre et était numérotée aux frais de la compagnie.

Le mulet arrivé en retard ou pas convenable harnaché perdait son tour de rôle.

Il fallait payer un droit d’inscription et les frais de visite de 4 francs.

Le prix de la course du mulet était payé au guide qui l’avait dirigé.

Ce guide devait immédiatement payer son dû au propriétaire du mulet sinon il perdait son tour de rôle. Le guide qui proposait aux voyageurs une bête non inscrite au tour de rôle prenait le risque, non seulement d’une forte amende, mais aussi de perdre son tour de rôle.

Tout guide qui avait maltraité ou laissé stationner le long des routes, devant les auberges ou ailleurs, les montures qui lui avait été confiées était passible de la perte du tour de rôle ou pire en cas de récidive.

Il était interdit à tout jeune homme de retourner les montures avant l’âge de 14 ans. Les guides qui employaient comme rantourneurs des enfants âgés de moins de 14 ans étaient passible de perte de deux tours de rôle.

Les mulets seront pendant plus de cinquante ans au cœur de la vie touristique de la vallée. Lors du projet de la construction du train du Montenvers, les chamoniards se sont fortement opposés à ce nouveau moyen de transport, voyant là une concurrence néfaste à leur activité. Les mulets connaîtront encore au début du XXème siècle une activité touristique, pour le glacier des Bossons, le Brévent, la Flègère, le glacier d’Argentière… Mais la modernité et les débuts des téléphériques marqueront la fin définitive de ce type de locomotion.

Photo commentée prise du hameau des plans (photo Auguste Couttet)

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans Le patrimoine de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Photo commentée prise du hameau des plans (photo Auguste Couttet)

La saison touristique à Chamonix en 1865

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur La saison touristique à Chamonix en 1865

Ce n’est pas nouveau… Déjà en 1865, on étudiait le passage des touristes dans la vallée de Chamonix.

Ils fréquentent pourtant le prieuré de Chamonix depuis près d’un siècle.

En 1783 ils étaient 1 500 !

En 1830 on en compta 3 000.

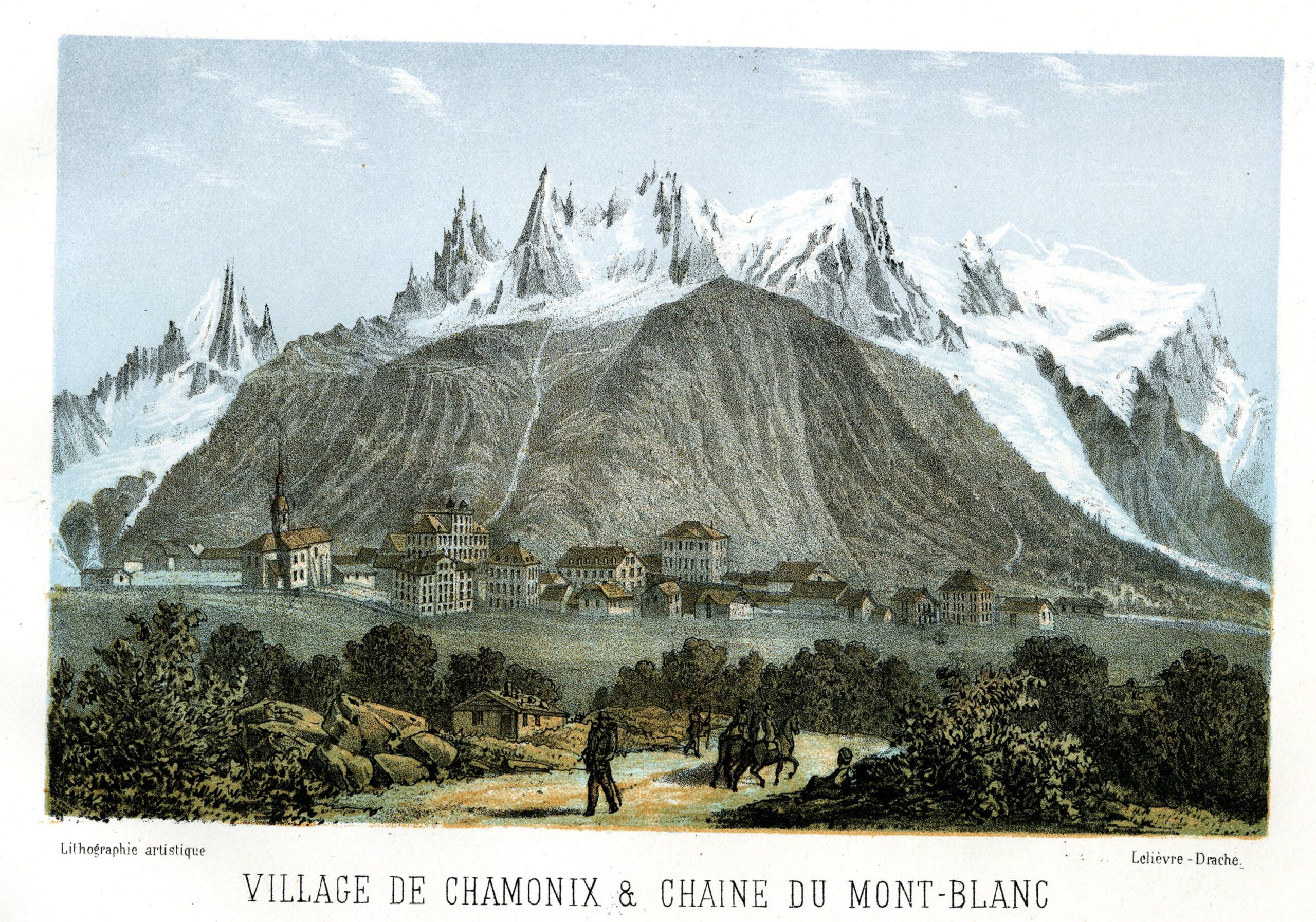

En 1861, la vallée est française depuis un an, l’Etat se préoccupe du tourisme et édite déjà une série d’ouvrages afin de promouvoir la Savoie. De magnifiques lithographies sont éditées et on compte de plus en plus de visiteurs se présenter dans ce nouvel éden touristique qu’est la vallée de Chamonix.

1865 marque la 1ère année d’une grande fréquentation. Certes la route promise par Napoléon III n’arrive pas encore au centre de Chamonix, mais les touristes affluent très nombreux malgré l’accès difficile avec des chars à bancs !

Si de 1786 à 1860 (en 64 ans) on dénombre 115 cordées vers le Mont Blanc, on en compte 178 de 1860 à 1865 (soit en seulement 5 ans). Le mouvement est donc lancé.

En 1865 on compte 2 747 français alors qu’on reçoit 3 669 anglais, 3 004 américains, 1 097 allemands, 227 belges, 214 italiens, 173 russes (membres de famille impériale, officiers de la garde), 119 suisses, 108 hollandais, 43 espagnols, 4 turcs, 2 indiens et 382 non répertoriés.

Soit 11 789 visiteurs au pied du Mont Blanc alors que Saint Gervais ne reçoit que 320 étrangers et seulement 32 voyageurs se rendent dans la vallée du Giffre. Le nombre des visiteurs à Chamonix aura quadruplé en 35 ans. L ‘état s’en félicite et on précise que… « l’intérêt de Chamonix n’est pas seulement local , c’est un intérêt général, Chamonix est le rendez vous des touristes du monde entier et leur affluence par la facilité des communications deviendra une source inépuisable de prospérité pour notre département ! »

Les jours de pointe sont les 16 et 17 juillet, 22 et 29 août.

Cette même année, 35 alpinistes réussissent l’ascension du Mont Blanc.

La saison en 1865 débute vers la fin juin pour se clôturer début octobre.

En ces années de milieu de siècle Chamonix a déjà une grande expérience de l’accueil, les hôtels sont nombreux.

L’hôtel Royal (actuel Casino) de grande réputation, Hôtel de Londres et d’Angleterre, Hôtel de l’Union (construit en 1816. détruit en 1930), Hôtel de Saussure ou Grand Hôtel Impérial (actuel Hôtel de Ville), Hôtel de la Couronne, (actuelle résidence du Relais de poste) Hôtel du Nord, Hôtel Mont Blanc, Palais de Cristal, A la Réunion des Amis chez Simond ( il est précisé propre et prix modérés), Pension des Alpes.

Il est notifié que l’on trouve des Bains à l’hôtel Royal et à l’hôtel de Londres.

Sur le guide Joanne (ancien guide bleu) de 1865 il est précisé que : « ces hôtels, surtout les trois premiers, sont aussi bien tenus que ceux des grandes villes, mais… depuis 20 ans ils ont beaucoup élevé leurs prix. Du reste pendant les mois de juillet et août, il est souvent difficile de s’y procurer une chambre. »

A Chamonix, on trouve des cafés avec des billards, des cabinets de lecture, des magasins de diverses denrées. On informe que l’on peut admirer les plans en relief du Mont Blanc chez Michel Carrier. Et il est de bon ton de se promener en début de soirée avec ses plus belles tenues vers la passerelle située au dessus de l’Arve. La poste est ouverte tous les jours de 7h du matin à 21h ! On recommande la boutique de Venance Payot, naturaliste, pour la qualité et la variété de ce qui y est vendu. On mentionne les photographies publiées par les frères Bisson, Baldus, Soulier, Ferrier, Braun…

On évoque également le règlement de la Compagnie des guides datant de 1862 avec ses diverses particularités! On donne avec précision les tarifs des guides, des porteurs, des mulets. On recommande certains plus que d’autres ! La liste des excursions est longue : les différentes cascades, le Brévent, le Montanvers, Le Jardin de Talèfre, la source de l’Arveyron, le Mont Blanc. Le 10 octobre la saison ferme. Le poste de gendarmerie détaché pour Chamonix est dissous. Les hôtels ferment.

Tout est décrit dans le moindre détail dans ce guide. Cet ouvrage très instructif est incroyablement précis et enrichissant pour qui veut connaître les débuts du tourisme dans cette vallée des Alpes.

1865 marques le début d’une longue aventure touristique pour la vallée de Chamonix.

Sources : Mr Guichonnet, Revue de géographie alpine de 1944 numéro 4 . La saison touristique à Chamonix en 1865- Le bulletin, journal de l’arrondissement de Bonneville – 1865- Guide Joanne : Itinéraire de la Suisse – 1865 -A Joanne : Voyage en Suisse.

Pourquoi le Buet est il surnommé le « Mont Blanc des Dames »

Écrit par Christine BOYMOND LASSERRE le . Publié dans L'histoire de Chamonix, Tous les articles du blog. Aucun commentaire sur Pourquoi le Buet est il surnommé le « Mont Blanc des Dames »

Le Buet est le sommet le plus élevé de Vallorcine. Il culmine à 3040m.

Le Buet s’appelait au XVIIIème siècle « la Mortine » signifiant « terrain schisteux et délité » d’après le patois « mortena ».

1765 : première tentative d’ascension par Jean André Deluc et son frère, savants genevois.

20 septembre 1770 : ces mêmes frères Deluc atteignent les premiers le sommet du Buet, par le versant de Sixt. Ils y mènent une série d’expériences dont le calcul du temps nécessaire pour porter de l’eau à ébullition à cette altitude. Ils sont les premiers à utiliser le baromètre pour mesurer une altitude. On considère cette épopée comme la première ascension en haute montagne dans les Alpes.

1775 : première ascension depuis Vallorcine (par le vallon de Bérard) par Marc Théodore Bourrit accompagné de son guide vallorcin Pierre Bozon. Il lui fallut d’abord établir que cette montagne appelée « la Mortine » par les habitants de Vallorcine était bien ce que les habitants de Sixt appelaient « le Buet ».

1776 : Horace-Bénédict de Saussure reprend l’itinéraire de son compatriote. Il y fait des observations préalables à l’ascension du mont Blanc.

Mais pourquoi donc ce sommet est il surnommé le « Mont Blanc des Dames » ?

Beaucoup pensent qu’en raison de son altitude moins élevée que le Mont Blanc et à sa ressemblance avec celui-ci il est plus aisé d’accès pour les femmes. Explication bien accommodante. Mais est ce bien cette raison ?

Si à Chamonix on se glorifie, avec raison, en 1786 de la réussite de la première ascension du Mont Blanc, on a occulté une première féminine réalisée durant ce même mois d’août 1786.

Effectivement trois jeunes femmes anglaises (19, 30 et 36 ans ) originaires du Devonshire gravissaient le Buet accompagnées de Jean Pierre Béranger et du guide Jean Baptiste Lombard. Elles deviennent les premières femmes à gravir un sommet de plus de 3000m.

Elles s’appellent Jane, Mary, Elsabeth Parminter

Cette information a été rapidement oubliée.

On retrouve trace de cette ascension dans une lettre écrite par Th. Bourrit «… trois dames anglaises du nom de Parminter, sont aussi montées sur le glacier du Buet, conduites par M. Bérenger et le guide nommé Grand Jorasse. Elles ont eu quatre heures de neige à parcourir avant d’atteindre le sommet… ». (lettre du 20 septembre 1786)

Hans Ottokar Reichard dans le guide suisse de 1793 raconte à propos du Buet … « pendant que j’étais à Chamonix trois anglaises du nombre desquelles étaient Miss Parminter firent cette ascension… »

De même dans la revue de l’Alpine Club de 1957 Gavin de Beere fait connaître aux alpinistes britanniques le nom des femmes dont parle Bourrit. « …en août 1786 le Buet était tenté par Mlles Jane, Elisabeth et Mary Parminter originaires du Devonshire ». « …Mr Berenger et deux dames y sont parvenus ». précise Gavin de Beere. Il est probable que deux de ces demoiselles, Jane et Mary, sont allées au sommet, la troisième étant handicapée… « Elle n’a pu se résoudre à mettre le pied sur la neige » et aurait attendu ses compagnes plus bas. Il sera d’ailleurs un temps appelé le Parminter Peak. In « 1786 Jane, Elizabeth Mary Parminter climbed Mont Buet of 3096 metres in the Alps. The three Parminter ladies are now recognised as the first women to reach any alpine summit over 3000 metres”.

Hélas, nous n’avons pas de récit écrit par ces fameuses miss anglaises. Nous savons par la famille qu’elles s’embarquent d’Angleterre le 23 juin 1784 pour plusieurs années afin de réaliser le fameux « Grand Tour », qu’elles ont beaucoup arpenté les montagnes voisines du Valais, qu’elles sont deux sœurs, Jane et Elisabeth et qu’elles ont en charge leur cousine orpheline Mary. Elisabeth est handicapée et d’ailleurs mourra très jeune.

Ce qui est intéressant à noter c’est que les hommes n’étaient pas les seuls anglais à entreprendre ce Grand Tour, mais qu’en 1784, trois jeunes femmes fortunées, se sont également lancées dans cette aventure.

Ce fut donc probablement la raison pour laquelle le Buet est appelé le « Mont Blanc des Dames » car il a été gravi pour la première fois par des femmes, la même année que la première ascension du mont Blanc.

On leur doit bien cet honneur !

Sources /Marc Théodore Bourrit, Hans Ottokar Reichard , revue Alpine Club