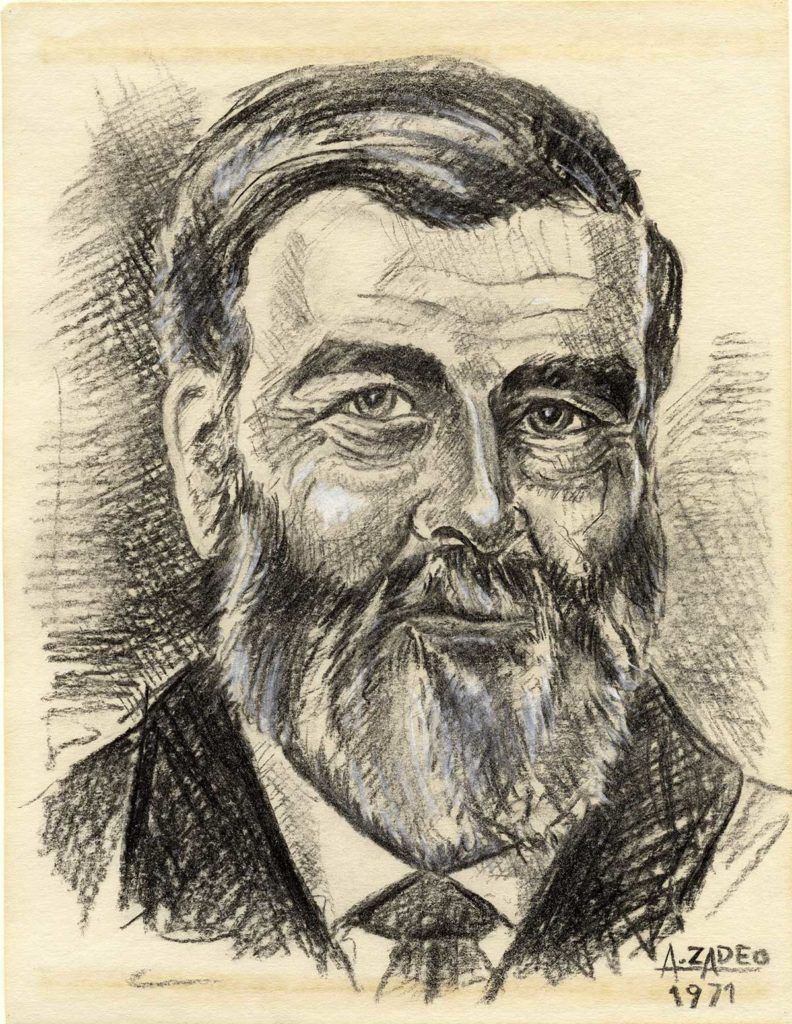

Un gypaète barbu au nom de Jacques Balmat

Pourquoi ?

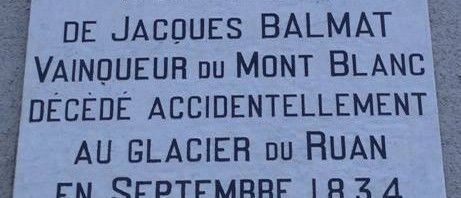

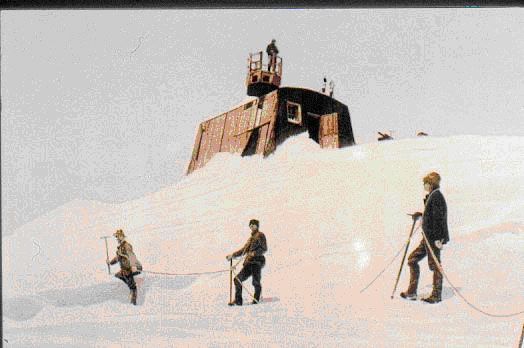

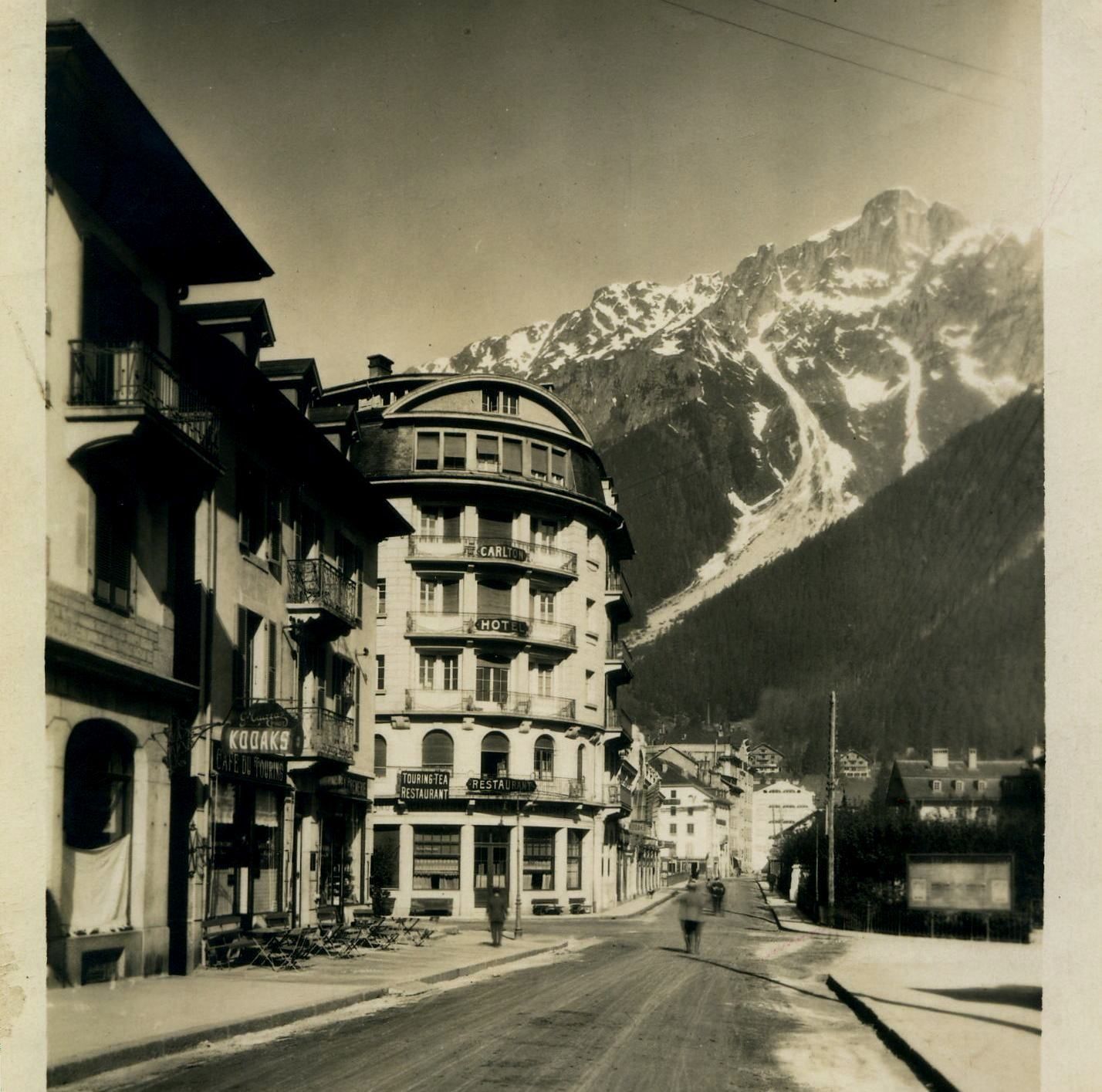

Un matin de septembre 1834, Jaques Balmat avec son compagnon vallorcin Pache s’engage sur les pentes du mont Ruan. Cristallier, Jacques Balmat, le vainqueur du Mont Blanc avec Michel Paccard en 1786, était depuis toujours à la recherche d’hypothétiques mines d’or que l’on prétendait avoir découvert dans nos régions montagneuses.

Il se rendait souvent à Genève pour faire analyser certains échantillons qu’il rapportait de ses pérégrinations montagnardes. Or, un jour, le chimiste Abraham Raisin lui annonce qu’il a découvert des traces d’or dans un prélèvement trouvé dans la région du Mont Ruan.

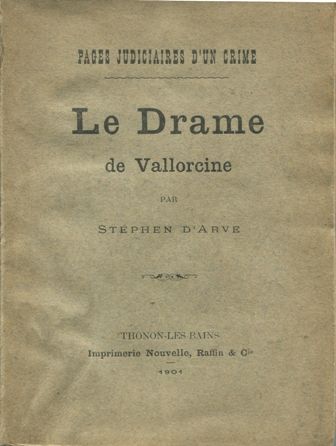

Jacques Balmat décide alors de tenter sa chance. Il marche le long des pentes du massif du Ruan, en traverse le glacier, puis s’engage sur des vires surplombant le cirque côté Sixt. Les vires sont de plus en plus étroites. Pache n’ose le suivre. Ce seront les derniers instants ou Jacques Balmat sera vu vivant. Pache rentrera seul à Vallorcine, ne faisant plus aucun commentaire sur cette expédition hasardeuse.

Les nombreuses recherches entreprises dans la région du Fer à cheval – Sixt pour retrouver le corps resteront vaines.

Il avait 72 ans.

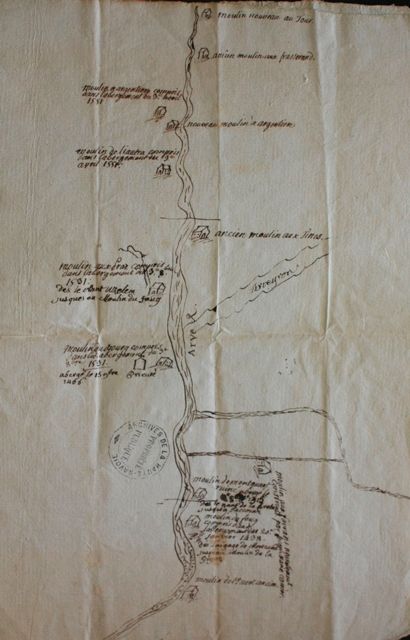

Ce sera seulement 19 ans après que le syndic de Sixt Bernard Biord lèvera le voile sur cette disparition. Il révèlera à son confesseur que deux jeunes bergers avaient bien vu le corps tomber de la falaise. Il leur avait alors interdit d’en montrer le lieu. Mais pourquoi donc ? Tout simplement il redoutait l’installation d’une entreprise minière qui risquait de dévaster la forêt. Effectivement, dans les siècles précédents, la vallée avait subi diverses catastrophes suite à une déforestation excessive pour exploiter des mines de fer. Il voulait éviter à son village les mêmes désagréments.

Jacques Balmat repose toujours au pied des falaises du Ruan.

180 ans plus tard, la commune de Sixt décide de baptiser le nouveau gypaète barbu, né dans les falaises de Sixt-Fer à cheval, du nom de ce personnage si illustre de notre vallée de Chamonix. Jacques Balmat connaît une nouvelle vie. Il survolera de nouveau, par le biais de son filleul, ses chères montagnes.