De l’hôtel pension Balmat à l’hôtel Rallye; deux anciens hôtels chamoniards

Sur la place du triangle de l’amitié, qui ne connaît pas l’Hôtel « Le Chamonix » tenu longtemps par la joyeuse Mélanie. Juste à côté se trouve une autre petite bâtisse qui abrite de nos jours la Caisse d’Epargne, mais savez vous qu’ici s ‘est trouvée pendant longtemps une pension appelée « la Pension Hôtel Balmat » ? Un petit hôtel qui raconte l’histoire d’une chamoniarde investie dans la vie hôtelière.

Qui est Caroline Clémentine Balmat :

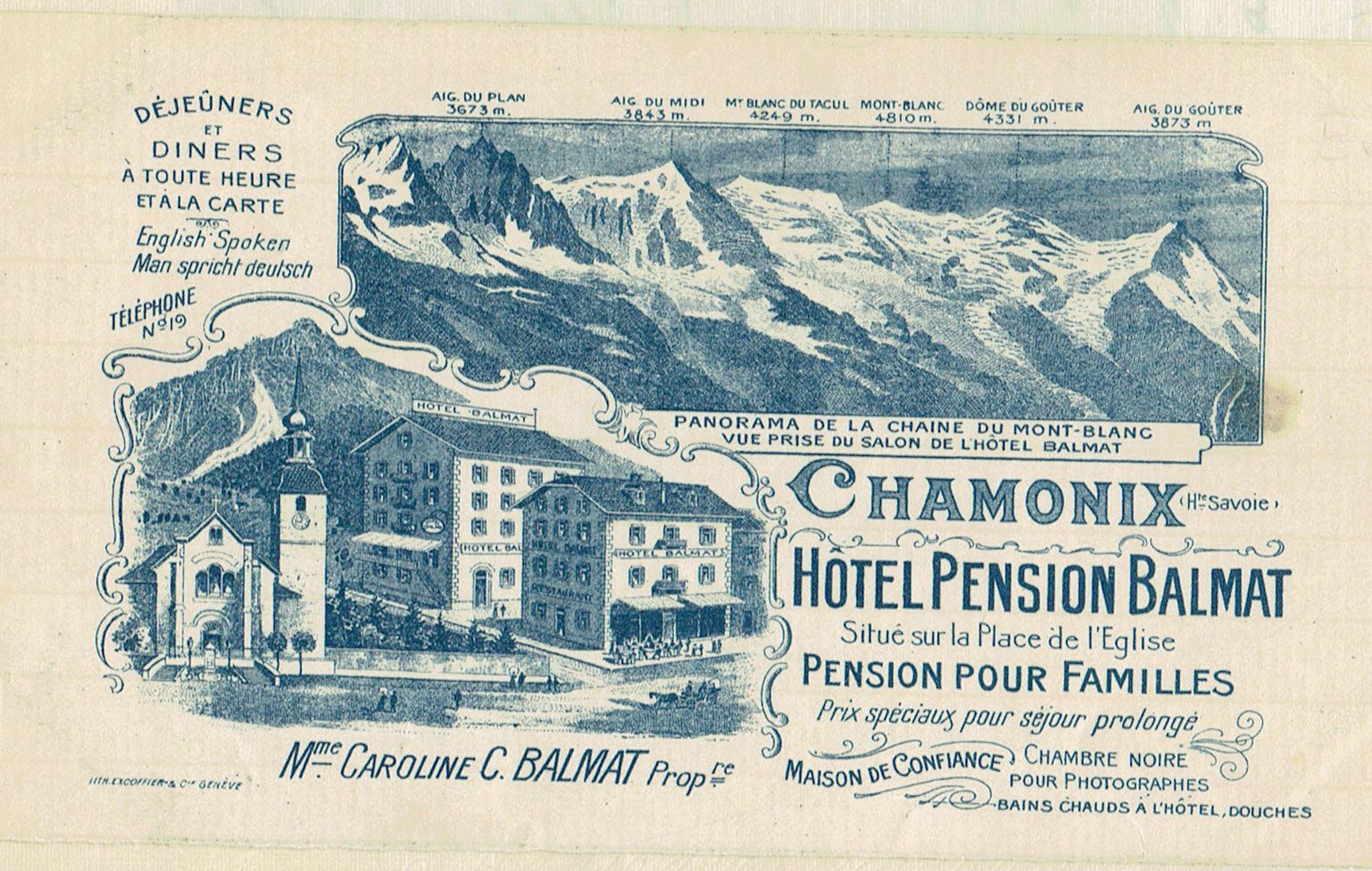

Elle est chamoniarde ,originaire de ce quartier près de l’église, elle obtient par adjudication le 6 mai 1883, pour la somme de 7 500fr, un terrain avec immeuble. Celui-ci a un bel emplacement, près de l’église et Caroline comprend l’intérêt d’y faire édifier une bâtisse plus importante. Elle n’a pas de gros moyens puisqu’elle elle précise qu’elle le fait édifier « sans avoir conféré d’un privilège d’architecte ou d’entrepreneur » ce qui montre un caractère bien trempé, décidé à tout, même pour diriger des travaux de constructions. Dans cette période de fin de siècle, Chamonix connaît déjà un succès grandissant. Les touristes viennent de plus en plus nombreux grâce aux diligences arrivant de Genève et cet emplacement près de l’église ne peut être qu’un des meilleurs endroits pour élever un hôtel.

.

Sa petite pension repose sur un sous sol voûté. Au rez de chaussée elle installe un magasin, un salon un bureau et un office. Le magasin appelé « Universal Bazar », puis « Aux cent mille Articles » est recommandé dans le guide Conty de l’époque. Il se trouve le denier à droite, avant d’arriver à l’église. On y trouve articles de voyages, chemises, faux cols, parapluies, voiles, manteaux, couvertures gants et parfumerie. Mais aussi des chaussures de montagne. Les prix sont consciencieux.

Les touristes s’arrêteront nombreux dans cette boutique où l’accueil est chaleureux. Au premier étage elle aménage quatre chambres, puis cinq au second. Sur chaque étage les clients trouvent une salle de bains et des toilettes. Le troisième, lui, est réservé au personnel avec quatre chambres. Cette petite pension fonctionne si bien qu’en 1895 Caroline Clémentine construit à l’arrière, un second bâtiment avec au rez de chaussée une grande salle à manger, un salon, une lingerie et un garage. Il communique avec la pension principale par un passage de 4m. Cette nouvelle aile est composée de trois étages avec sept chambres équipées d’ eau courante, puis une salle de bain et un W.C. à l’étage. Le quatrième, mansardé, est réservé au personnel. Ce sera ce bâtiment qui, plus tard, deviendra l’Hôtel Rallye.

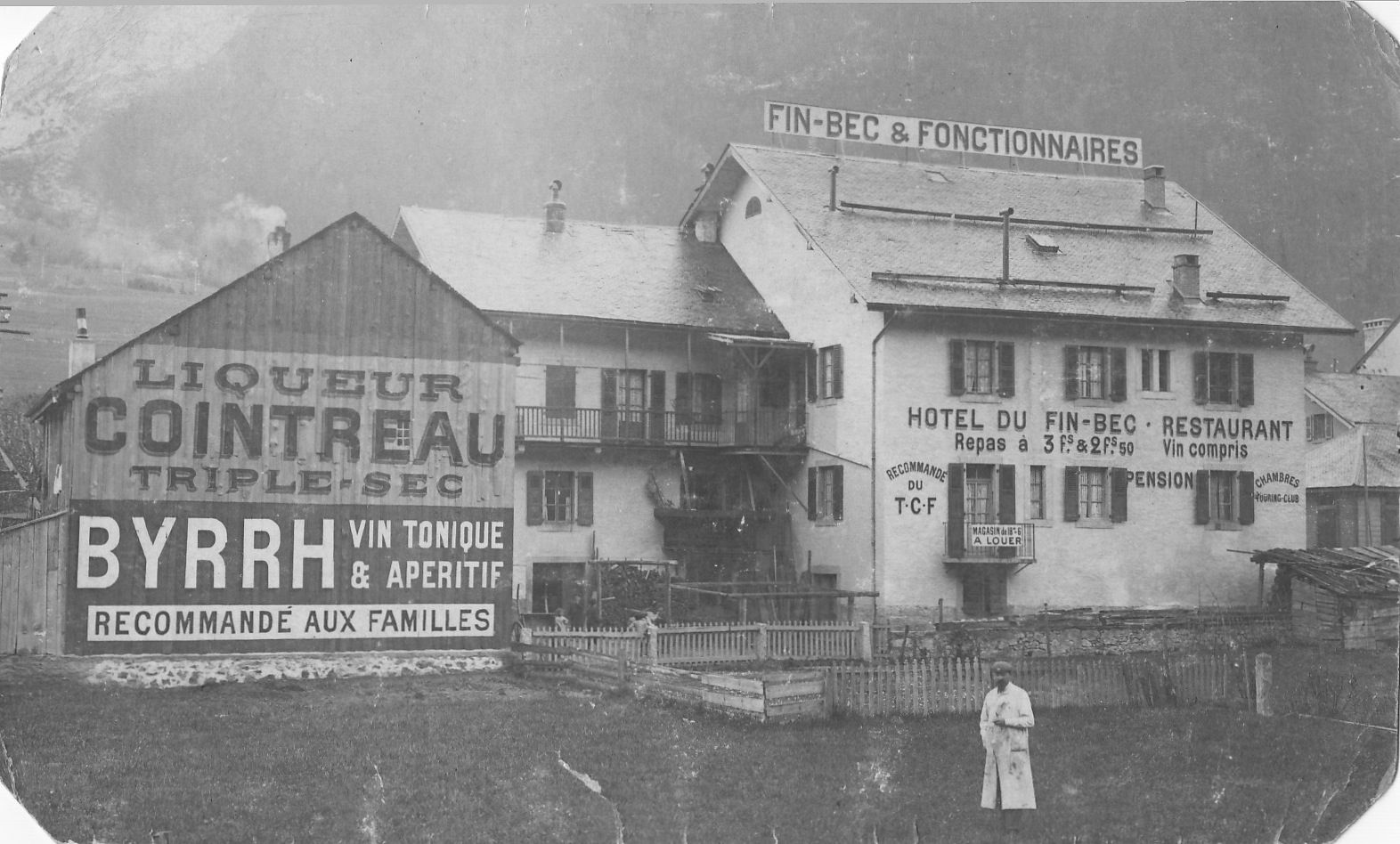

publicité ou l’on distingue bien les deux ailes de l’hôtel Pension Balmat.

La nièce Caroline, Adèle Balmat :

En 1926 elle lègue à sa nièce Caroline Adèle Balmat Kodijk : « Je lègue à ma nièce Caroline mes deux hôtels Balmat avec toutes ses aisances ». Elle décède en 1930. Sa nièce est mariée avec un hollandais nommé Kodjic puis épouse en seconde noces Mr Sleutelberg en 1935. Lorsqu’elle hérite de cet hôtel, celui- ci est équipé de chauffage central à tous les étages les chambres disposent d’eau courante et par ailleurs le sol du rez de chaussée est en chêne, contrairement aux étages qui sont en sapin !

La tante avait donc modernisé son hôtel dans les années 1920.

La nièce ne garde pas la boutique dont elle vend le stock en 1930

Elle transforme le rez de chaussée en restaurant. L’hôtel fonctionne jusque à l’arrivé de la guerre. Il est vendu et acheté par divers propriétaires, dont Mr Auguste Cachat dans les années 1950.

Hôtel Balmat dans les années 1950 avec Mr Auguste Cachat, propriétaire. C: Bernard Cottard

Les deux hôtels seront repris par une agence immobilière. Celle-ci modernise la partie de l’hôtel située à l’arrière lui donne le nom de Rallye , le confie à Mr Richard puis finalement le vend à Mr Fernand Morel.

L’hôtel le Rallye dans les années 1970

L’agence Pierre installe ses bureaux dans les locaux de l’Hôtel Balmat, après quelques années la Caisse d’Epargne achète le bâtiment qu’elle occupe encore de nos jours. A l’arrière, le Rallye tenu par Mr Morel, fonctionne jusque dans les années 1980 lorsque l’hôtel sera racheté par la commune afin d’ouvrir la vue sur la Maison de la Montagne située à l’arrière.

Sources : Archives association des Amis du Vieux Chamonix . Guide Conty – Guide Joanne -Guide Bleu. Mr Michel Charlet. Mme Gavard.