les 150 ans du refuge du Plan de l’Aiguille

Cette année, venez fêter les 150 ans du refuge du Plan de l’Aiguille

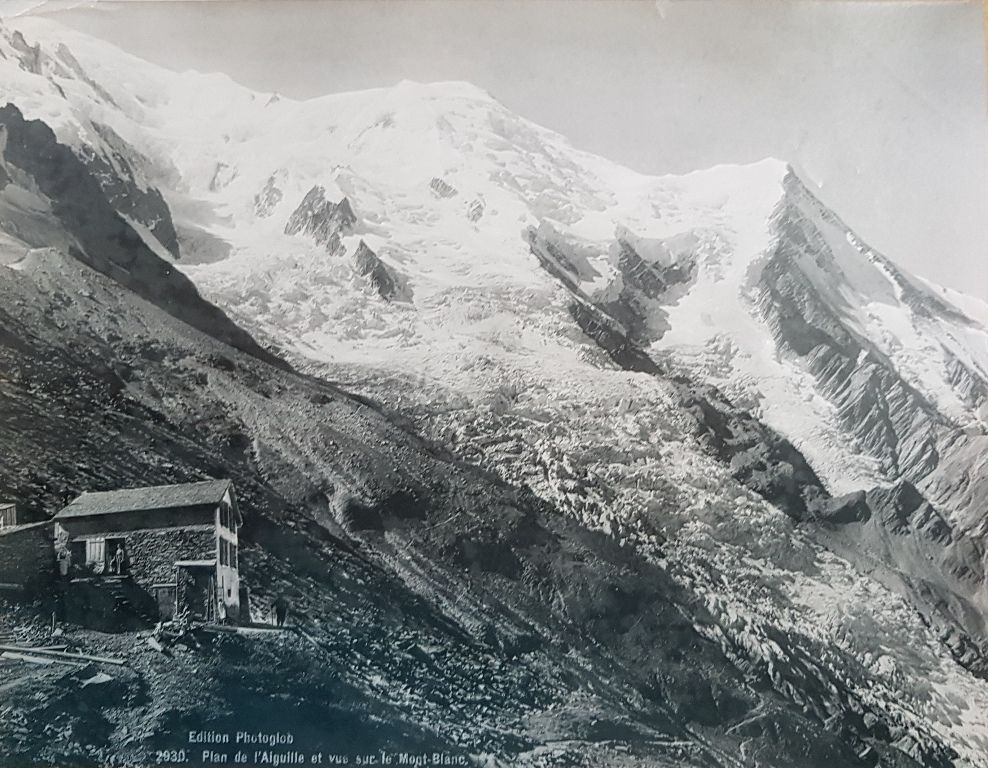

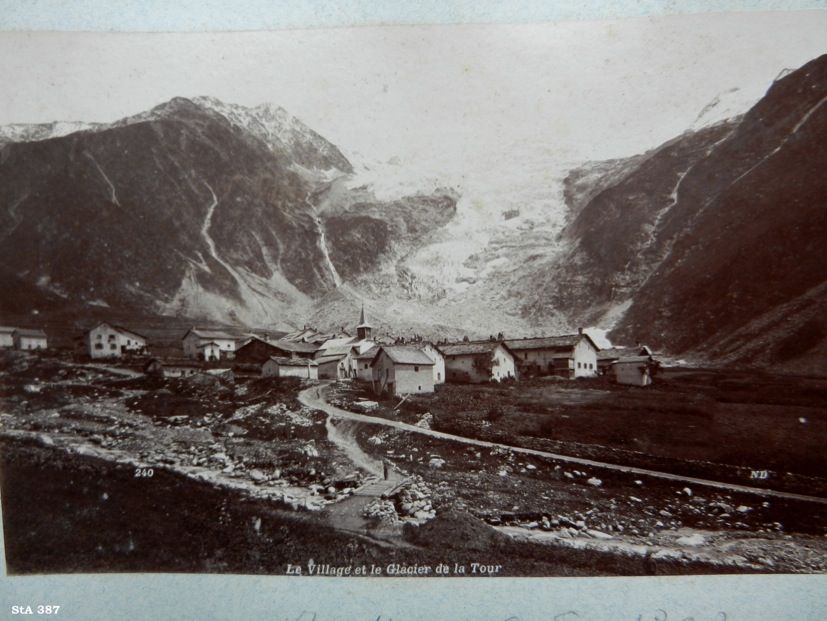

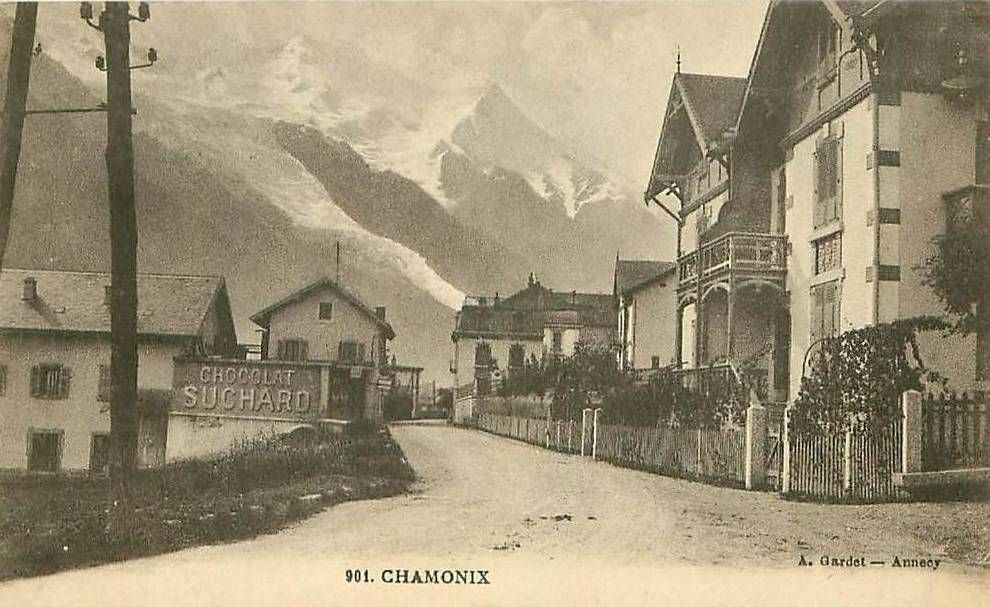

En 1869, lorsqu’Henri Khun obtint l’autorisation de construire un pavillon pour accueillir les visiteurs au Plan de l’Aiguille, pouvait-il deviner à quel point son choix était une bonne idée? Ce sera le début d’une belle et longue histoire que, cette année, le refuge du Plan de l’Aiguille fête avec nous tous, chamoniards et visiteurs.

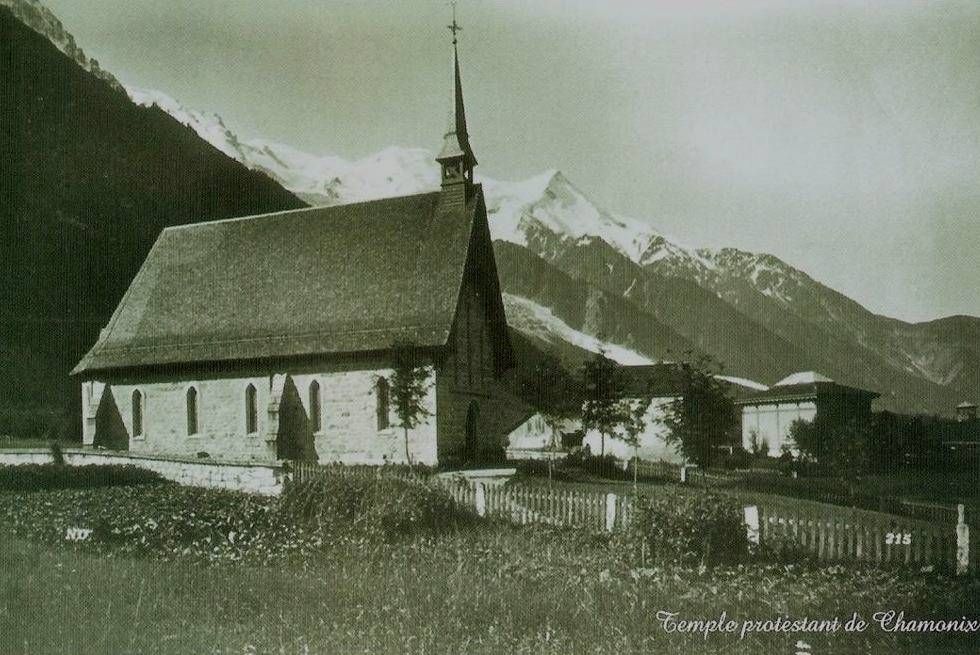

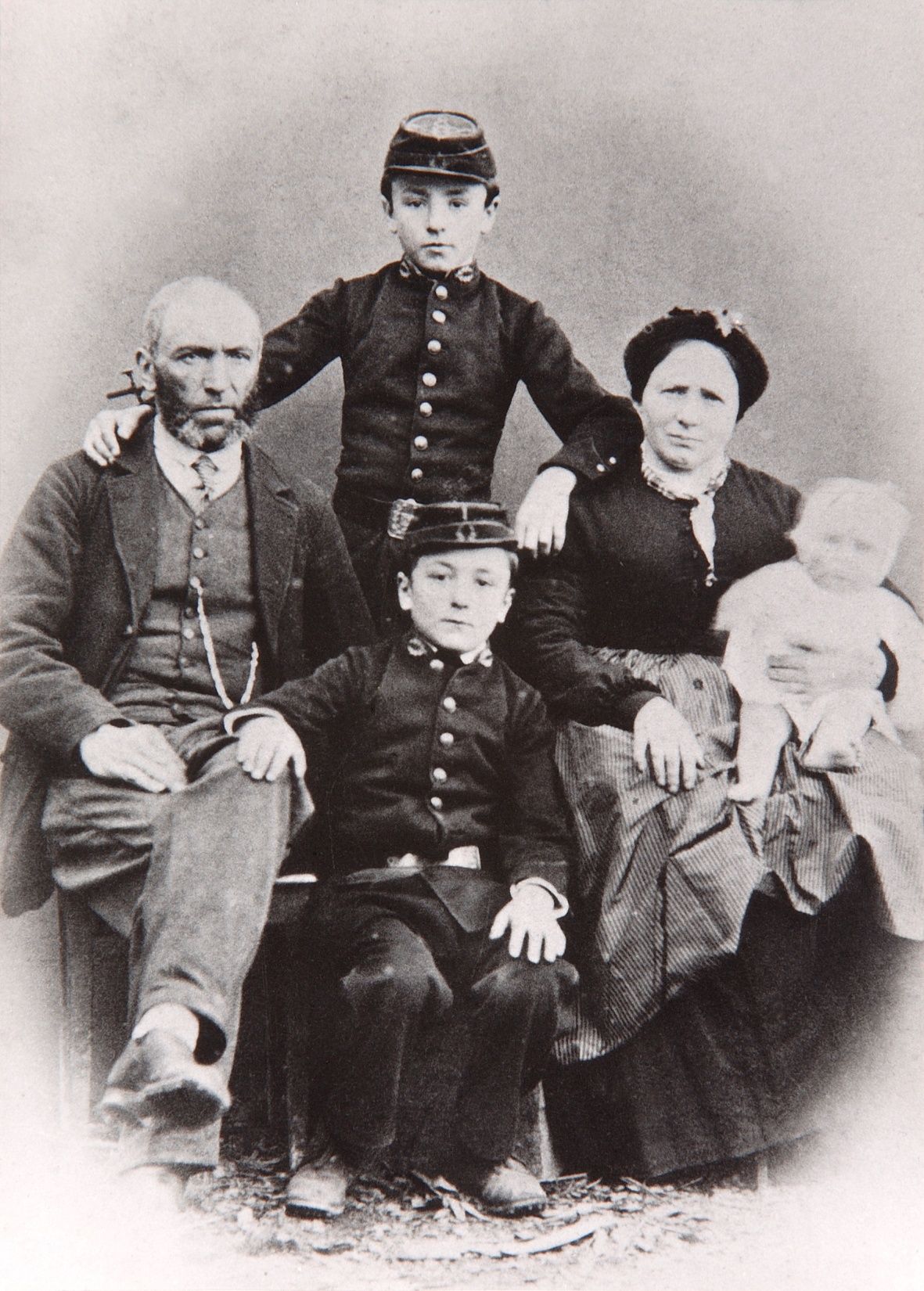

Dès 1894, les frères Benoît, Ambroise et Joseph Couttet demandent l’autorisation d’élever un pavillon, ce qu’ils feront en 1898.

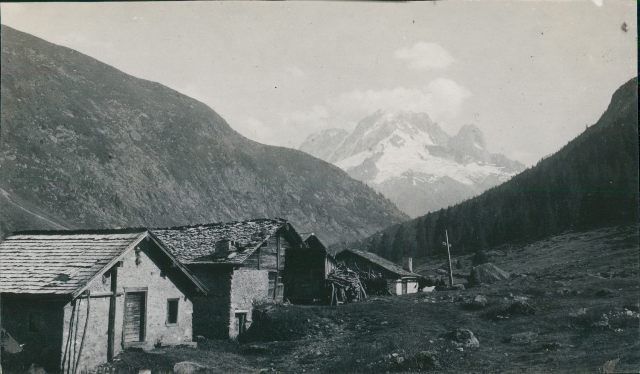

Conscients du cheminement long et rude pour arriver sur ces hauteurs, ils aménagent à mi-pente le pavillon du « Trois » (aujourd’hui disparu) permettant aux touristes de trouver rafraîchissements et nourriture avant de poursuivre la montée jusqu’au refuge.

Entrepreneurs et visionnaires, les Couttet tracent en 1903 le chemin conduisant du Plan de l’Aiguille au Montenvers, d’une largeur de plus d’un mètre sur cinq kilomètres de long.

Avec la découverte de belles voies d’escalade dans les aiguilles, durant les années d’avant guerre, le petit chalet sert de camp de base aux alpinistes.

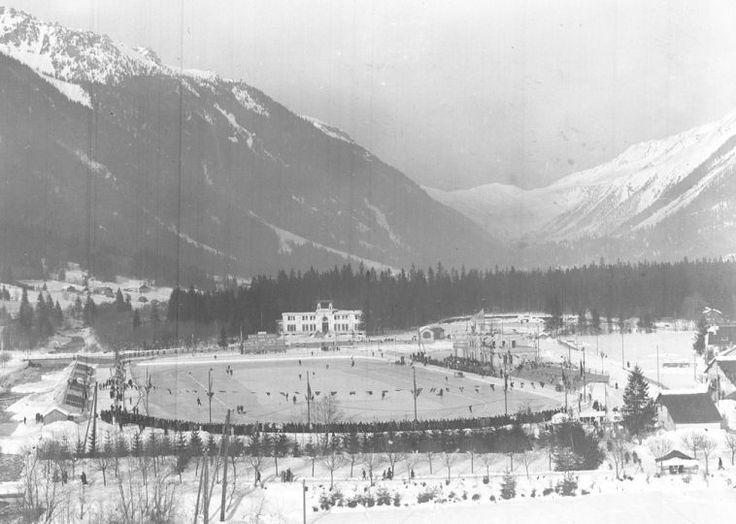

Le téléphérique des Glaciers ouvre en 1924, le refuge, perd une partie de la clientèle de promeneurs. Toutefois, transformé, le refuge devient un lieu de rendez vous incontournable pour les ascensionnistes attirés par les nouveaux itinéraires.

Dès 1940 d’anciens guides comme Aristide Farini, Jean Schuler et René Rionda se succèdent pour le gardiennage de ce lieu paisible. A l’époque, l’approvisionnement se fait par la station supérieure du téléphérique des Glaciers. En 1946,le refuge accueille les stages des guides encadrés par Armand Charlet et Armand Couttet. Les gardiens avec leurs familles se succèdent ( Fernand Bellin, Lucien Thivierge, André Zizi ).

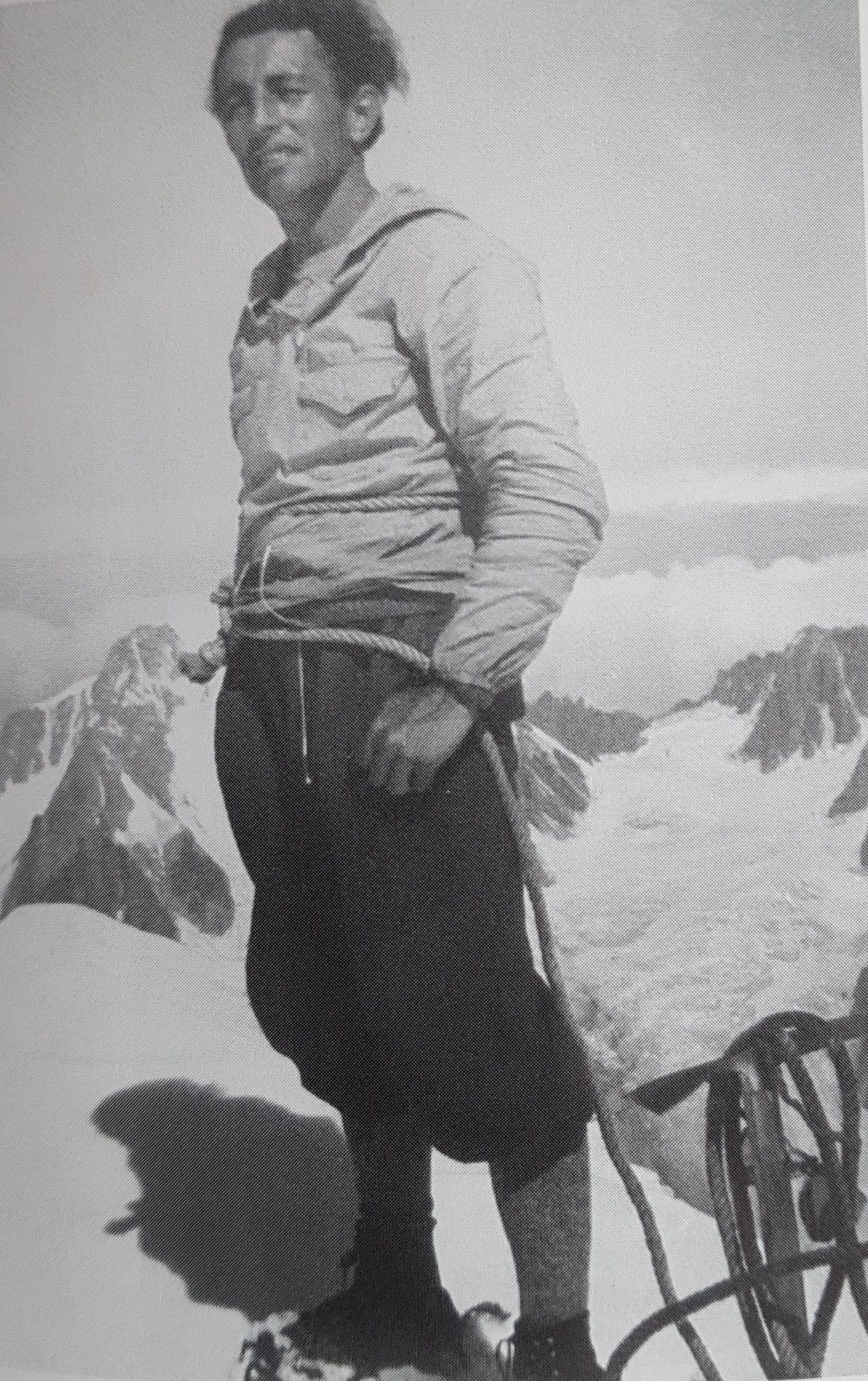

En 1950 est lancée la construction du nouveau téléphérique vers l’Aiguille du Midi. Le refuge est laissé à la disposition des ouvriers, l’emplacement est pratique, Une trentaine d’ouvriers, la plupart valdôtains, gèrent l’entretien et l’approvisionnement. Les conditions de vie sont particulièrement dures surtout durant la « mauvaise saison ». Finalement en 1954, le téléphérique fonctionne jusqu’au Plan de l’Aiguille.

Le refuge retrouve son activité ancienne d’accueil des alpinistes. La famille de Joseph Claret Tournier, gardienne du lieu, profite de la ligne de service du téléphérique pour l’approvisionnement en denrées alimentaires. Un vrai progrès dans l’organisation de la vie du refuge.. En 1974, ce sont les enfants Claret Tournier qui prennent le relais. C’est à cette période que le refuge est équipé d’un radio-téléphone assurant ainsi une liaison permanente avec le PSHM (Peloton de Secours en Haute Montagne). Malgré la concurrence du téléphérique, les grimpeurs désirant partir au petit matin apprécient de dormir au refuge plutôt que prendre la première benne souvent bien bondée. Ils ont ainsi l’avantage d’être les premiers sur les voies d’escalade et goûtent du plaisir d’être seuls ! En 1988, Anne et Jean Christophe Devouassoux prennent la suite. Le refuge est vieillissant, ils entreprennent des travaux conséquents : toiture, réaménagements intérieur, création de sanitaires, adductions d’eau avec captage au petit lac bleu situé en amont. En 1999, les consorts décident la rénovation. Le refuge du Plan de l’Aiguille entre dans la modernité. Il rouvre ses portes en 2006, avec 23 lits.

En 2008, Claude Quénot et Marie Noëlle Thévenet reprennent la gérance. Les travaux continuent afin d’assurer encore plus de confort.

Alors… Cette année, allons partager avec les gardiens ce moment d’histoire. Témoignage d’un passé vivant, le refuge du Plan de l’Aiguille ouvre toujours ses portes. Depuis 150 ans, l’accueil y est toujours chaleureux, les omelettes et les tartes ont acquis une réputation méritée. Et lorsque le soir tombe, le silence reprend tous ses droits. Une grande quiétude s’étend sur le lieu.. Le soleil décline, puis les lumières de la vallée s’allument une à une.

Ici au pied des Aiguilles et du Mont Blanc le monde nous appartient !

Article réalisé avec la collaboration de Joëlle Dartigue Paccalet auteur de l’ouvrage : « De Blaitière au Plan de l’Aiguille, un alpage à Chamonix Mont Blanc »